Neue Bücher

NEU: Neue Bücher verschicken wir jetzt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands!

Neben den hier gelisteten Titeln können wir zur Zeit die Bücher der folgenden Verlage innert weniger Tage besorgen: Assoziation A, Bahoe, Buchmacherei, ça ira, Edition Nautilus, Edition Tiamat, ID-Verlag, Karin Kramer, Konkursbuch, Laika, Neue Kritik, Offizin, Papyrossa, Schmetterling, Stroemfeld, Unrast, Verbrecher und viele andere.

Die hier gelisteten Titel sind in der Regel an Lager und können sofort verschickt werden. Wir haben ausserdem HIER ein gutes Sortiment radikaler Literatur auf Englisch.

Updates auf twitter gibt's HIER.

Kajo Burkard Zwischen Autonomie und Philanthropie. Zu den Anfängen der Arbeiterbildung in England 9 Gottfried Mergner Johannes Knief und seine Region. Teil II 45 Marcel van der Linden Der „wilde“ Rotterdamer Hafenstreik 1979 91 Detlef Roßmann Statische Repräsentanz: Kommunistische Öffentlichkeit in einer Kleinstadt der Weimarer Republik 121

Zeitschrift: Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit (AGWA) Herausgeber: Redaktion: Wolfgang Braunschädel, Johannes Materna ISSN: 0936-1014 Verlag,Erscheinungsort: Germinal Verlag,Fernwald Preis: € 6,00 Ausgabe: 04/1981 ISBN: 3-87956-138-9 Anneliese Bergmann Geburtenrückgang - Gebärstreik. Zur Gebärstreikdebatte 1913 in Berlin 7 Alexander Brandenburg/Wolfgang Braunschädel/JörgHausmann/Johannes Materna Ruhr-Universität Bochum 57 Dominique Vanoli Die Seidenklöster 85 Gareth Stedman Jones Die Grenzen proletarischer Theoriebildung in England vor 1850 105

Aus dem Inhalt: Die nationalsozialistischen "medizinischen" Experimente oder: Die Vernunft empört sich über ihr Spiegelbild Die Dialektik der Arbeit und ihr Ende Die Furcht vor dem Faschismus Der Alkoholgenuß der Hamburgischen Unterschichten (1750-1850) Die Arbeit kann uns gestohlen bleiben! Historische Skizzen zur Arbeitslust bei Jugendlichen

Zeitschrift: Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit (AGWA) Herausgeber: Redaktion: Wolfgang Braunschädel, Johannes Materna ISSN: 0936-1014 Verlag,Erscheinungsort: Germinal Verlag,Fernwald Preis: € 17,- Ausgabe: 14/1996 ISBN: 3-88663-414-0 Zu diesem Heft 11 Peter Kuckuk Syndikalisten und Kommunistische Arbeiterpartei in Bremen in der Anfangsphase der Weimarer Republik 15 Hartmut Rübner Linksradikale Gewerkschaftsalternativen: Anarchosyndikalismus in Norddeutschland von den Anfängen bis zur Illegalisierung nach 1933 67 Peter Kropotkin Charles Fourier 109 Zdeněk Kárník Die ersten Versuche zur Gründung einer kommunistischen Partei in Böhmen 117 Reiner Tosstorff Spanische Flüchtlinge nach dem Ende des Bürgerkriegs 181 Georg Scheuer Der „andere“ Widerstand in Frankreich (1939-1945) 209 Walter Mehring Der Freiheitssender. Hörspiel 233 Dirk Heißerer „We Fight Back.“ Ein Kommentar zu Walter Mehrings Hörspiel „Der Freiheitssender“ (1943) 239 Dirk Heißerer Wagnis Freiheit. Literarische Deserteure im 20. Jahrhundert 247 Martin Finkbeiner/Karl Klöckner Dialektik der Aufklärung und Arbeiterbewegung - Feuerbachthesen, Kautsky 259 Kornelia Hafner Anarchismus oder der Souverän als Feind. Eine Auseinandersetzung mit den Thesen Joachim Bruhns zur Abschaffung des Staates 283 Jacques Wajnsztejn Wert ohne Arbeit 311 Wolfgang Braunschädel Ideal und Ideologie: Einwanderung und Integration im Ruhrgebiet 339 Rezensionen und Hinweise 401 Flora Tristan, Im Dickicht von London oder Die Aristokratie und die Proletarier Englands, Köln: Neuer ISP -Verlag, 1993, 278 S. (Jutta Policzer) 401 Judith Jánoska/Martin Bondeli/Konrad Kindle/Marc Hofer, Das «Methodenkapitel» von Karl Marx. Ein historischer und systematischer Kommentar, Basel: Schwabe & Co. AG, 1994, 296 S. (Wolfgang Braunschädel) 401 Michael Bakunin, Gott und der Staat (1871). Einleitung Paul Avrich (Ausgewählte Schriften, Band 1, hrsg. von Wolfgang Eckhardt), Berlin: Karin Kramer Verlag, 1995, 157 S. Michael Bakunin, „Barrikadenwetter“ und „Revolutionshimmel“. Artikel in der „Dresdner Zeitung“. Einleitung Boris Nikolaevskij (Ausgewählte Schriften, Band 2, hrsg. von Wolfgang Eckhardt), Berlin: Karin Kramer Verlag, 1995, 189 S. Michael Bakunin, „Ich, Michael Bakunin, der von der Vorsehung Auserkorene...“. Philosophische Briefe, Berlin: Karin Kramer Verlag, 1993, 162 S. Natalia Pirumowa/Boris Nossik, Der rebellierende Adel und die Familie Bakunin, Berlin: Karin Kramer Verlag, 1995, 85 S. Wolfgang Eckhardt, Michail A. Bakunin (1814-1876). Bibliographie der Primär- und Sekundärliteratur in deutscher Sprache, Berlin/Köln: Libertad Verlag, 1994, 127 S. (Hugo Nada) 403 Rudolf Rocker, Johann Most. Das Leben eines Rebellen, Berlin/Köln: Libertad Verlag, 1994, 494 S. (Hugo Nada) 405 Gustav Landauer/Fritz Mauthner, Briefwechsel 1890-1919. Bearbeitet von Hanna Delf, München: Verlag C.H. Beck, 1994, 562 S. Gustav Landauer, Die Botschaft der Titanic. Ausgewählte Essays. Hrsg. von Walter Fähnders und Hansgeorg Schmidt-Bergmann, Berlin: Kontext Verlag, 1994, 301 S. Bernhard Braun, Die Utopie des Geistes. Zur Funktion der Utopie in der politischen Theorie Gustav Landauers, Idstein: Schulz-Kirchner Verlag, 1991, 231 S. „...die beste Sensation ist das Ewige...“ Gustav Landauer - Leben, Werk und Wirkung. Hrsg. von Michael Matzigkeit, Düsseldorf: Theatermuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf/Dumont-Lindemann-Archiv, 1995, 349 S. Leonhard M. Fiedler/Renate Heuer/Annemarie Taeger-Altenhofer (Hg.), Gustav Landauer (1870-1919). Eine Bestandsaufnahme zur Rezeption seines Werkes, Frankfurt/M.; New York: Campus Verlag, 1995, 264 S. Christine Holste, Der Forte-Kreis (1910-1915). Rekonstruktion eines utopischen Versuchs, Stuttgart: M & P Verlag für Wissenschaft und Forschung, 1992, 324 S. Annegret Walz, „Ich will ja gar nicht auf der logischen Höhe meiner Zeit stehen.“ Hedwig Lachmann. Eine Biographie, Flacht: Edition Die Schnecke, 1993, 543 S. (Wolf Raul) 407 Beate Häupel, Karl Kautsky. Seine Auffassungen zur politischen Demokratie. Eine ideengeschichtliche Betrachtung unter besonderer Berücksichtigung seines Modells der politischen Institutionen, Frankfurt am Main u.a.: Verlag Peter Lang, 1993, 220 S. Jürgen Rojahn/Till Schelz/Hans-Josef Steinberg (Hg.), Marxismus und Demokratie. Karl Kautskys Bedeutung in der sozialistischen Arbeiterbewegung, Frankfurt/M.; New York: Campus Verlag, 1992, 401 S. Karl und Luise Kautsky, Briefwechsel mit der Tschechoslowakei 1879-1939. Hrsg. von Zdeněk Šolle unter Mitwirkung von Jan Gielkens, Frankfurt/M.; New York 1993, 551 S. (Karl Andres) 410 Rosa Luxemburg, Gesammelte Briefe, Band 6. Hrsg. von Annelies Laschitza, Berlin: Dietz Verlag, 1993, 22, 385 S. Annelies Laschitza, Im Lebensrausch, trotz alledem. Rosa Luxemburg. Eine Biographie, Berlin: Aufbau-Verlag, 1996, 687 S. Max Gallo, Rosa Luxemburg. Eine Biographie, Zürich: Benziger Verlag, 1993, 392 S. Klaus Gietinger, Eine Leiche im Landwehrkanal. Die Ermordung der Rosa L., Berlin: Verlag 1900 Berlin, 1995, 190 S. Theodor Bergmann/Jürgen Rojahn/Fritz Weber (Hrsg.), Die Freiheit der Andersdenkenden. Rosa Luxemburg und das Problem der Demokratie, Hamburg: VSA-Verlag, 1995, 177 S. Kristine von Soden (Hrsg.), Rosa Luxemburg, Berlin: Elefanten Press, 1995, 160 S. (Wolfgang Braunschädel) 412 Wilhelm Dittmann, Erinnerungen. Bearbeitet und eingeleitet von Jürgen Rojahn, Frankfurt/M.; New York: Campus Verlag, 1995, 3 Bde., 286, 1562 S. (Wolfgang Braunschädel) 416 Karl Korsch, Marxismus und Philosophie. Schriften zur Theorie der Arbeiterbewegung 1920-1923 (Gesamtausgabe, Band 3). Hrsg. und eingel. von Michael Buckmiller, Amsterdam: Stichting beheer IISG, 1993, 502 S. (Wolfgang Braunschädel) 419 Klaus Weinhauer, Alltag und Arbeitskampf im Hamburger Hafen. Sozialgeschichte der Hamburger Hafenarbeiter 1914-1933, Paderborn/München/Wien/Zürich: Verlag Ferdinand Schöningh, 1994, 420 S. (Hartmut Rübner) 421 Ludger Heid, Maloche - nicht Mildtätigkeit. Ostjüdische Arbeiter in Deutschland 1914-1923, Hildesheim/Zürich/New York: Georg Olms Verlag, 1995, 683 S. (Karl Andres) 424 Hartmut Rübner, Freiheit und Brot. Die Freie Arbeiter-Union Deutschlands. Eine Studie zur Geschichte des Anarchosyndikalismus, Berlin/Köln: Libertad Verlag, 1994, 317 S. (Manfred Burazerovic) 426 Hartmut Simon, Die Internationale Transportarbeiter-Föderation. Möglichkeiten und Grenzen internationaler Gewerkschaftsarbeit vor dem Ersten Weltkrieg, Essen: Klartext Verlag, 1993, 300 S. Karl Georg Hermann, Die Geschichte des internationalen Bergarbeiterverbandes 1890-1939, Frankfurt/M.; New York: Campus, 1994, 510 S. Auf der Suche nach Solidarität. Eine Geschichte der internationalen Bau- und Holzarbeiterbewegung, hg. von Konrad Carl und Bruno Köbele, Autorenteam: Dieter Fricke, Arno Klönne, Reinhard Krämer und Bernd Schütt, Köln: Bund Verlag, 224 S. (Reiner Tosstorff) 428 Serge Wolikow/Michel Cordillot (Hrsg.), Prolétaires de tous les pays, unissez-vous? Les difficiles chemins de l'internationalisme (1848-1956), Dijon: EUD, 1993, 253 S. Serge Wolikow u.a. (Hrsg.), Écrire des vies. Biographie et mouvement ouvrier XIX-XX siècles, Dijon: EUD, 125 S. (Reiner Tosstorff) 434 Enzo Traverso, Die Marxisten und die jüdische Frage. Geschichte einer Debatte (1843-1943), Mainz: Decaton Verlag, 1995, 255 S. Jack Jacobs, Sozialisten und die „jüdische Frage“ nach Marx, Mainz: Decaton Verlag, 1994, 239 S. Mario Keßler, Zionismus und internationale Arbeiterbewegung 1897 bis 1933, Berlin: Akademie Verlag, 1994, 210 S. Mario Keßler, Antisemitismus, Zionismus und Sozialismus. Arbeiterbewegung und jüdische Frage im 20. Jahrhundert, Mainz: Decaton Verlag, 1993, 156 S. Juden und deutsche Arbeiterbewegung bis 1933. Soziale Utopien und religiös-kulturelle Traditionen. Hrsg. von Ludger Heid und Arnold Paucker, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1992, 245 S. Hans-Gerd Henke, Der „Jude“ als Kollektivsymbol in der deutschen Sozialdemokratie 1890-1914, Mainz: Decaton Verlag, 1994, 130 S. (Karl Andres) 435 Siegfried Heimann/Franz Walter, Religiöse Sozialisten und Freidenker in der Weimarer Republik, Bonn: Verlag J.H.W. Dietz Nachf., 1993, 392 S. (Hartmut Rübner) 439 Die Gründung der KPD. Protokoll und Materialien des Gründungsparteitages der Kommunistischen Partei Deutschlands 1918/19. Mit einer Einführung zur angeblichen Erstveröffentlichung durch die SED. Hg. von Hermann Weber, Berlin: Dietz Verlag, 1993, 356 S. Bernd Kaufmann u.a., Der Nachrichtendienst der KPD 1919-1937, Berlin: Dietz Verlag, 1993, 462 S. Jan v. Flocken/Michael F. Scholz, Ernst Wollweber. Saboteur - Minister - Unperson, Berlin: Aufbau Verlag, 1994, 224 S. William Waack, Die vergessene Revolution. Olga Benario und die deutsche Revolte in Rio, Berlin: Aufbau Verlag, 1994, 314 S. (Reiner Tosstorff) 441 Larry Peterson, German Communism, Workers’ Protest, and Labor Unions. The Politics of the United Front in Rhineland-Westphalia 1920-1924, Dordrecht-Boston-London/Amsterdam: Kluwer Academic Publications/International Institute of Social History, 1993, 556 S. (Wolfgang Braunschädel) 445 Willi Münzenberg 1889-1940. Un homme contre. Colloque internationale 26-29 Mars 92 Aix-en-Provence, Pantin: Le Temps de Cerises, 1994, 199 S. (Reiner Tosstorff) 446 Wolfgang Alles, Zur Politik und Geschichte der deutschen Trotzkisten ab 1930, 2. Aufl., Köln: Neuer ISP-Verlag, 1994, 295 S. (Reiner Tosstorff) 447 Manfred Zeidler, Reichswehr und Rote Arme 1920-1933. Wege und Stationen einer ungewöhnlichen Zusammenarbeit, München: R. Oldenbourg Verlag, 1993, 375 S. Olaf Groehler, Selbstmörderische Allianz. Deutsch-russische Militärbeziehungen 1910-1941, Berlin: Vision Verlag, 1992, 208 S. Bundesarchiv/Russischer Staatlicher Archivdienst/Russisches Staatliches Militärarchiv (Hrsg.), Reichswehr und Rote Armee. Dokumente aus den Militärarchiven Deutschlands und Rußlands 1925-1931, Koblenz: Bundesarchiv Koblenz, 1995, 127 S. (Karl Andres) 447 Heinrich August Winkler, Weimar 1918-1933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie, München: Verlag C.H. Beck, 1993, 709 S. (Johannes Materna) 450 Daniel Jonah Goldhagen, Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust, Berlin: Siedler Verlag, 1996, 730 S. Julius H. Schoeps (Hrsg.), Ein Volk von Mördern? Die Dokumentation zur Goldhagen-Kontroverse um die Rolle der Deutschen im Holocaust, Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag, 1996, 252 S. (Wolfgang Braunschädel) 452 Götz Aly, »Endlösung«. Völkerverschiebung und der Mord an den europäischen Juden, Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1995, 446 S. (Wolfgang Braunschädel) 458 Alexander Watlin, Die Komintern 1919-1929. Historische Studien. Mit einem Vorwort von Friedrich I. Firsow, Mainz: Decaton Verlag, 1993, 192 S. (Reiner Tosstorff) 460 Voennye archivy Rossii (Militärarchive Rußlands) 1993, Heft 1, Verantwortliche Redakteurin L.V. Mal’ceva, Moskau 1993, 416 S. (Zdeněk Obšasník) 462 Peter Huber, Stalins Schatten in die Schweiz. Schweizer Kommunisten in Moskau: Verteidiger und Gefangene der Komintern, Zürich: Chronos Verlag 1994, 629 S., 58 Abb. (Horst Lauscher) 466 Abel Paz, Durruti. Leben und Tode des spanischen Anarchisten, Hamburg: Edition Nautilus, 1994, 730 S. (Manfred Burazerovic) 469 Lev Trotsky, Scritti sull'Italia, Introduzione e cura di Antonella Marazzi, II edizione rivista ed ampliata, Roma: Erre emme edizioni, 1990, 252 S. (Rolf Wörsdörfer) 472 Aldo Natoli, Tanja Schucht und Antonio Gramsci. Eine moderne Antigone. Übersetzt und eingeleitet von Peter Kammerer, Frankfurt/M.: Cooperative-Verlag, 1993, 269 S. Antonio Gramsci, Gefängnisbriefe, Band I, Briefwechsel mit Giulia Schucht. Mit einem Vorwort von Mimma Paulesu Quercioli und einer Einleitung von Ursula Apitzsch, Hamburg: Argument-Verlag, Frankfurt/M.: Cooperative-Verlag, 1995, 194 S. Antonio Gramsci, Gefängnishefte, Band 5, hrsg. von Klaus Bochmann und Wolfgang Fritz Haug unter Mitarbeit von Peter Jehle, Hefte 8-9, Hamburg: Argument-Verlag, 1993, S. 935-1186, A 425-548. Antonio Gramsci, Gefängnishefte, Band 6, Philosophie der Praxis, hrsg. von Wolfgang Fritz Haug unter Mitwirkung von Klaus Bochmann, Peter Jehle und Gerhard Kuck, übersetzt und mit einer Einleitung versehen von W.F. Haug, Hefte 10 und 11, Hamburg: Argument-Verlag, 1994, S. 1193-1493, A 549-644. (Rolf Wörsdörfer) 474 David Bosshart, Politische Intellektualität und totalitäre Erfahrung. Hauptströmungen der französischen Totalitarismuskritik, Berlin: Duncker & Humblot, 1992, 292 S. Sunil Khilnani, Revolutionsdonner. Die französische Linke nach 1945, Hamburg: Rotbuch-Verlag, 1995, 376 S. (Jules Karbo) 480 Peter Drucker, Max Shachtman and His Left. A Socialist's Odyssey through the ‚American Century‘, Atlantic Highlands: Humanities Press, 1994, 346 S. C.L.R. James and Revolutionary Marxism. Selected Writings of C.L.R. James 1939-1949, hg. von Scott McLemee und Paul Le Blanc, Atlantic Highlands: Humanities Press, 1994, 252 S. Tim Wolforth, The Prophet‘s Children. Travels on the American Left, Atlantic Highlands: Humanities Press, 1994, 332 S. (Reiner Tosstorff) 483 Frank Cain, The Wobblies at War: A History of the IWW and the Great War in Australia, Melbourne: Spectrum Publications, 1994, 300 S. (Reiner Tosstorff) 487 Vladimir Dedijer, Jasenovac - das jugoslawische Auschwitz und der Vatikan. Hrsg. und mit einem Vorwort versehen von Gottfried Niemietz, 4. erweiterte Auflage, Freiburg i. Br.: Ahriman-Verlag, 1993, 289 S. (Rolf Wörsdörfer) 488 Wolfgang Libal, Mazedonien zwischen den Fronten. Junger Staat mit alten Konflikten, Wien/Zürich: Europaverlag, 1993, 152 S. (Rolf Wörsdörfer) 489 Catherine Samary (Hrsg.), Der Krieg in Jugoslawien. Vom titoistischen Sonderweg zum nationalistischen Exzeß, Köln: Neuer ISP-Verlag, 1992, 160 S. Catherine Samary, Die Zerstörung Jugoslawiens. Ein europäischer Krieg, Köln: Neuer ISP-Verlag, 1995, 168 S. (Carsten Rebmann) 491 Jan Pauer, Prag 1968. Der Einmarsch des Warschauer Paktes. Hintergründe-Planung-Durchführung, Bremen: Edition Temmen, 1995, 415 S. (Zdeněk Obšasník) 495 Rüdiger Wenzke, Die NVA und der Prager Frühling 1968. Die Rolle Ulbrichts und der DDR-Streitkräfte bei der Niederschlagung der tschechoslowakischen Reformbewegung, Berlin: Ch. Links Verlag, 1995, 296 S. (Zdenìk Obšasník) 496 Eric J. Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, München/Wien: Carl Hanser Verlag, 1995, 784 S. (Hartmut Rübner) 499 Fernand Braudel, Schriften zur Geschichte. Band 1: Gesellschaften und Zeitstrukturen, Band 2: Menschen und Zeitalter, Stuttgart: Verlag Klett-Cotta, 1992/1993, 293 S./423 S. Alles Gewordene hat Geschichte. Die Schule der ANNALES in ihren Texten 1929-1992. Hrsg. von Matthias Middell und Steffen Sammler, Leipzig: Reclam Verlag, 1994, 374 S. Peter Burke, Offene Geschichte. Die Schule der „Annales“, Berlin: Verlag Klaus Wagenbach, 1991, 139 S. Ulrich Raulff, Ein Historiker im 20. Jahrhundert: Marc Bloch, Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1995, 510 S. (Wolfgang Braunschädel) 502 Theodor W. Adorno/Walter Benjamin, Briefwechsel 1928-1940. Hrsg. von Henri Lonitz, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1994, 501 S. Theodor W. Adorno und Alfred Sohn-Rethel, Briefwechsel 1936-1969. Hrsg. Von Christoph Gödde, München: edition text + kritik, 1991, 174 S. (Wolfgang Braunschädel) 505 Johannes Agnoli, Der Staat des Kapitals und weitere Schriften zur Kritik der Politik, Freiburg: Ça ira Verlag, 1995, 241 S. Geduld und Ironie. Johannes Agnoli zum 70. Geburtstag. Hrsg. von Joachim Bruhn, Manfred Dahlmann und Clemens Nachtmann, Freiburg: Ça ira Verlag, 1995, 196 S. (Wolfgang Braunschädel) 506 Ulrich Enderwitz, Der Konsument als Ideologe. 200 Jahre deutscher Intelligenz, Freiburg: Ça ira Verlag, 1994, 216 S. (Monika Noll) 508 Reinhard Nenzel, Kleinkarierte Avantgarde. Zur Neubewertung des deutschen Dadaismus. Der frühe Richard Huelsenbeck. Sein Leben und sein Werk bis 1916 in Darstellung und Interpretation. Beilage: Huelsenbecks Gedichte 1913 bis 1916, Bonn: Reinhard Nenzel Verlag für Literatur und Wissenschaft, 1994, 574, 15 S. (Wolf Raul) 510 Klaus H. Kiefer, Diskurswandel im Werk Carl Einsteins. Ein Beitrag zur Theorie und Geschichte der europäischen Avantgarde, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1994, 631 S. Klaus H. Kiefer (Hrsg.), Carl-Einstein-Kolloquium 1994, Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang, 1996, 223 S. (Wolf Raul) 512 Franz Jung, Briefe 1913 - 1963. Herausgegeben von Sieglinde und Fritz Mierau (Werke, Band 9/1), Hamburg: Edition Nautilus, 1996, 1150 S. (Wolf Raul) 515 Mark Polizzotti, Revolution des Geistes. Das Leben André Bretons, München/Wien: Carl Hanser Verlag, 1996, 1043 S. Alan Rose, Surrealism and Communism. The Early Years, New York/San Francisco/Bern/Frankfurt am Main/Paris/London: Verlag Peter Lang, 1991, 342 S. (Wolf Raul) 517 Verweilen im Augenblick. Texte zum Lob der Faulheit, gegen Arbeitsethos und Leistungszwang. Hrsg. Gerhard Senft, Wien: Löcker Verlag, 1995, 310 S. (Walter Fähnders) 520 Peter Jirak, Erotik & Gourmandise. Ein gastrosophischer Diskurs vom menschlichen Glück, Wien: Promedia-Verlag, 1992, 208 S. (Fritz Keller) 521 Johannes-Dieter Steinert, Migration und Politik. Westdeutschland - Europa - Übersee 1945 - 1961, Osnabrück: secolo Verlag, 1995, 367 S. Helge Heidemeyer, Flucht und Zuwanderung aus der SBZ/DDR 1945/1949 - 1961. Die Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik Deutschland bis zum Bau der Mauer, Düsseldorf: Droste Verlag, 1994, 360 S. Volker Ackermann, Der „echte“ Flüchtling. Deutsche Vertriebene und Flüchtlinge aus der DDR 1945 - 1961, Osnabrück: Universitätsverlag Rasch, 1995, 318 S. (Wolfgang Braunschädel) 523 Hinweise 526 – 572 Zu diesem Heft Nicht zufällig stoßen die Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges insbesondere bei Historikern auf ein anhaltend großes Interesse. Diese Jahre des Zusammenbruchs des Kaiserreichs und des Übergangs zur Weimarer Demokratie markieren eine historische Phase, in der gesellschaftspolitisch relevante Alternativen noch auf der Tagesordnung zu stehen schienen und zudem entscheidende Weichen für die zukünftige Entwicklung gestellt wurden. Eines der bedeutendsten Ereignisse dieser Jahre war die ohne Zweifel auch für die spätere Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wichtige endgültige Spaltung der Arbeiterbewegung. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die organisatorische und insbesondere auch theoretische Vielfalt in der Arbeiterbewegung gerade auch zu diesem Zeitpunkt erheblich komplexer war, als die spätere Konzentration auf den Widerspruch zwischen Parteikommunisten und Sozialdemokraten dies vermuten läßt. Diese insbesondere vor Ort zum Ausdruck kommende Vielfalt, die ganz beiläufig auch eine gewisse Offenheit im Hinblick auf zukunftsträchtige Entscheidungen zum Ausdruck brachte, auf einen einheitlichen Nenner zu bringen, erweist sich als außerordentlich schwierig. An einem exemplarischen Beispiel - den syndikalistischen und linkskommunistischen Gruppierungen in Bremen, einer Stadt, die für die Entwicklung der linken Opposition innerhalb der SPD vor und während dem Ersten Weltkrieg von außerordentlicher Bedeutung war - gibt Peter Kuckuk einen erhellenden Einblick in die Diskussionen und Aktivitäten dieser lokal oder regional zeitweise durchaus über einen nennenswerten Anhang verfügenden Organisationszusammenhänge. Über eine zu diesem Zeitpunkt bereits längere Tradition verfügten die syndikalistischen Gruppierungen. Ursprünglich hervorgegangen aus lokalistischen Gewerkschaftsorganisationen, hatten sich die Syndikalisten zu Anfang des Jahrhunderts als „Freie Vereinigung deutscher Gewerkschaften“ organisatorisch verselbständigt und im Dezember 1919 in „Freie Arbeiterunion Deutschlands“ umbenannt. In den ersten Nachkriegsjahren verfügten sie über eine für deutsche, von staatssozialistischen Traditionen geprägte Verhältnisse überraschend große Anhängerschaft, wobei allerdings, was sich schließlich im schnellen quantitativen Verfall der Organisation zeigte, nicht übersehen werden darf, daß eine ganz wesentliche Motivation der neu gewonnenen Anhänger sich dem Protest gegen die reformistischen Freien Gewerkschaften verdankte. Hartmut Rübner gibt in seinem Beitrag einen Abriß der Geschichte der syndikalistischen Aktivitäten im norddeutschen Raum, wobei die frühen zwanziger Jahre, analog zum damaligen Einfluß der Syndikalisten im politischen Tagesgeschehen, im Mittelpunkt stehen. Zu den hierzulande kaum rezipierten und daher wenig bekannten sozialistischen Theoretikern gehört der in der marxistischen Orthodoxie zu den Frühsozialisten gezählte und damit in die als überholt geltende Vorgeschichte des Marxismus abgeschobene Charles Fourier. Tatsächlich wäre es, insbesondere im Kontext der nach dem Zerfall der Realsozialismen notwendigen Rückbesinnungen auf häretische sozialistische Denktraditionen, mehr als notwendig, diesen in jeder Hinsicht unorthodoxen Theoretiker auch einmal in einer größeren, über die bisher vorliegenden Textzusammenstellungen weit hinausreichenden Werkausgabe dem deutschen Leser zur Kenntnis zu bringen. Da ein solches Unternehmen vorläufig wohl als utopisch angesehen werden muß, soll der kurze Text Peter Kropotkins, der hier zum erstenmal in einer deutschsprachigen Übersetzung vorgelegt wird und der ganz beiläufig auch einen Zusammenhang zwischen frühsozialistischen und anarchistischen Argumentationszusammenhängen andeutet, zumindest einmal mehr auf diesen zu Unrecht kaum zur Kenntnis genommenen Denker hinweisen. Das Ende des Ersten Weltkrieges brachte auch das Ende des österreichisch-ungarischen Vielvölkerstaates mit sich. Schon lange vorher jedoch hatten sich in den einzelnen Regionen dieses Staates nationale Unabhängigkeitsbestrebungen breit gemacht, die trotz aller ursprünglich internationalistischen Ansprüche auch vor den sozialdemokratischen Arbeiterorganisationen nicht halt machten. Die Lage in der Ende 1918 unabhängig gewordenen Tschechoslowakei wurde noch dadurch verkompliziert, daß es neben der tschechischen Bevölkerung auch eine zahlenmäßig nicht unbedeutende deutsche Bevölkerung gab, was schließlich, neben und unabhängig von den sonstigen ideologischen Auseinandersetzungen, zur Herauskristallisierung einer selbständigen sudentendeutschen Arbeiterbewegung führte. Von diesen speziellen nationalen Problemen abgesehen war auch die im eigentlichen Sinne tschechoslowakische Arbeiterbewegung im Anschluß an die russische Revolution vom Oktober 1917 von vielfältigen ideologischen und organisatorischen Spaltungen betroffen, ehe 1921 eine eigenständige kommunistische Partei gegründet werden konnte. Der Beitrag von Zdenìk Kárník gibt zum erstenmal im deutschen Sprachraum einen detaillierten Einblick in die Vorgeschichte dieser Parteigründung. Während die politische Emigration im vergangenen Jahrhundert im Vergleich zu den damaligen großen Arbeitswanderungen in quantitativer Hinsicht noch eine relativ kleine Rolle spielte, ist sie in diesem Jahrhundert, in den letzten Jahrzehnten insbesondere in Ländern der Dritten Welt fließend übergehend in die sogenannte Wirtschaftsmigration, zu einem bestimmenden Thema der Politik geworden. Dabei waren die Emigranten aus Rußland nach der Machtergreifung der Bolschewiki und aus Deutschland nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten gewissermaßen die ersten Vorboten einer Entwicklung, die heute zur politischen Normalität geworden ist. Eher am Rande und beiläufig im Kontext der Gesamtgeschichte des Spanischen Bürgerkrieges ist die nach der Niederlage der Republikaner einsetzende Emigration aus Spanien im Frühjahr 1939 zur Kenntnis genommen worden. Reiner Tosstorff zeichnet in seinem Beitrag die Geschichte dieser Emigranten nach, die schon bald von den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges eingeholt wurden und auf die je nach Auswanderungsland sehr unterschiedliche Schicksale warteten. Die Geschichte des französischen Widerstandes gegen die nationalsozialistische Besatzungsmacht ist, soweit es die Arbeiterorganisationen betrifft, im öffentlichen Bewußtsein weitgehend mit der Kommunistischen Partei verknüpft. Daß es daneben auch einen Widerstand gab, der von den Mitgliedern kleiner Gruppierungen getragen wurde, ist allenfalls Fachleuten bekannt. Georg Scheuer, österreichischer Emigrant und seinerzeit selbst im Widerstand in Frankreich aktiv, gibt in seinem Beitrag einen gut dokumentierten Einblick in die Aktivitäten und insbesondere theoretischen Positionen und Stellungnahmen dieses Widerstandes von linksaußen. Walter Mehring gehörte im intellektuellen Leben der zwanziger Jahre sicherlich zu den bekannteren Autoren. Wie viele andere hat er die Jahre der Emigration nur unter sehr schweren Bedingungen überleben und im Literaturbetrieb der Nachkriegsjahre nie mehr recht Fuß fassen können, auch wenn viele seiner Bücher nach und nach wieder aufgelegt worden sind. Zu seinen unbekannten und bis vor kurzem nicht zur Kenntnis genommenen Werken gehört ein 1943 von einem New Yorker Sender ausgestrahltes Hörspiel über den norwegischen Widerstand gegen die Nationalsozialisten, das hier zum erstenmal in einer gedruckten Fassung vorgelegt und von Dirk Heißerer in einem ergänzenden Beitrag in seinem historischen Kontext erläutert wird. Seitdem bundesdeutsche Soldaten im Rahmen der UNO mit Einsätzen im Ausland rechnen müssen und Kurt Tucholskys Wort vom Soldaten als Mörder höchste Richter beschäftigt, steht auch hierzulande das Problem der Desertion wieder auf der Tagesordnung. Dabei harrt die Geschichte der Deserteure aus der nationalsozialistischen Wehrmacht immer noch der Aufarbeitung; sie sind vielfach immer noch verfemt und die längst fällige Anerkennung ihrer bewußten Abwendung vom mörderischen Geschehen läßt weiter auf sich warten. Tatsächlich aber ist, wie Dirk Heißerer in seinem Beitrag aufweist, das Problem der Desertion in der bundesdeutschen Nachkriegsliteratur oft genug in einer Weise thematisiert worden, daß es eigentlich keinerlei Zweifel mehr geben kann, daß Desertion gegebenenfalls die einzig moralisch vertretbare Alternative ist. Daß Marx kein Marxist sein wollte, ist längst zum geflügelten Wort geworden; daß der Marxismus, wie er nach dem Tode von Marx von seinen Adepten systematisiert und ideologisiert worden ist, letztlich zu nichts anderem dienlich war als zur herrschaftslegitimierenden Absicherung autoritärer Staatssozialismen, hat sich, auch wenn es für jeden, der es wissen wollte, schon längst kein Geheimnis mehr war, spätestens nach dem Ende der Sozialismen sowjetischer Prägung auch unter denen herumgesprochen, die diesen Sozialismen in irgendeiner Weise - je intellektueller, desto kritischer - anhingen. Daß Marx zu keinem Zeitpunkt auch nur einen Gedanken daran verschwendet hat, eine Lehre oder gar ein philosophisches oder sonstiges System aufzustellen, sondern daß seine gesamte Tätigkeit auf dem Prinzip der Kritik basierte, wird sich auch noch herumsprechen. Daß demzufolge jede Anknüpfung an Marx oder an sogenannte marxistische Traditionen vom Standpunkt einer prinzipiellen Kritik auszugehen hat, läßt sich an dem Text von Karl Klöckner und Martin Finkbeiner nachvollziehen, der nicht von ungefähr auf Marx’ Feuerbachthesen zurückverweist und den sozialdemokratischen Chefmarxologen Karl Kautsky als einen von jedem kritischen Denken unberührten Ideologen zeigt. In einem in Heft 10 des ARCHIVs veröffentlichten Beitrag hatte sich Joachim Bruhn unter dem Titel „Abschaffung des Staates“ mit dem Staat als politischem Souverän und den Unzulänglichkeiten der marxistischen und anarchistischen Staatskritik beschäftigt. Im Anschluß an diesen Text und weitere im Laufe der letzten Jahre publizierten Beiträge Bruhns, die auf dem Hintergrund des neuesten deutschen Nationalismus die Traditionen dieses spezifischen Nationalismus im Kontext der bürgerlichen Revolution problematisieren, hinterfragt Kornelia Hafner Bruhns Begriff vom Staat als politischem Souverän, dem als solchem eine Bedeutung zugesprochen wird, die ihn nicht mehr als Moment der bürgerlichen Gesellschaft erkennt, sondern ihm eine Autonomie jenseits aller konkret notwendigen Differenzierungen zuspricht. Die gegenwärtige Entwicklung der kapitalistischen Ökonomie mit der Tendenz einerseits zur Globalisierung, andererseits zur Abkoppelung von der produktiven Arbeit läßt Jacques Wajnsztejn danach fragen, inwieweit Widerstandsformen, die sich auf die überkommenen Widersprüche zwischen Kapital und Arbeit und die daraus hervorgegangenen Organisationsformen beziehen, heute noch Bestand haben können. Wenn, so die These, die kapitalistische Ökonomie mittlerweile eher als Reproduktionsweise funktioniert und Arbeit im herkömmlichen Sinne immer mehr verschwindet und vielfach nur noch eine funktionale Bedeutung hat, dann heißt das nicht nur, daß sich ganz neue Formen von Herrschaft etablieren, sondern auch, daß sich für die aus den tradierten kollektiven Zusammenhängen herausgerissenen Individuen die Frage nach den eigenen Interessen auf ganz neue Weise stellt. Seit weit mehr als hundert Jahren gibt es in Deutschland, unabhängig von der jeweiligen politischen Regierungsform, eine gezielte Arbeitseinwanderung, die den Mangel an einheimischen Arbeitskräften beheben soll. Im Gegensatz zu den klassischen westlichen Einwanderungsländern und deren in der Tradition der bürgerlichen Revolutionen verankerten Staatsbürgerrechten werden den Einwanderern in Deutschland jedoch allenfalls in sehr beschränktem Maße politische Rechte zugestanden. Trotzdem wird seit den siebziger Jahren, nachdem sich die Rede von den „Gastarbeitern“ als pure Ideologie erwiesen hat, die Integration der Einwanderer nicht nur gefordert, sondern vielfach auch als gelungen angesehen. Als Beispiel für diese gelungene Integration muß dabei immer wieder das Ruhrgebiet herhalten, wobei insbesondere auf die vorwiegend polnische Einwanderung vor dem Ersten Weltkrieg verwiesen und zugleich gerne vergessen wird, daß diese Einwanderer aufgrund der damaligen Zugehörigkeit der Herkunftsregionen zu Deutschland auch die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen. Noch weniger ins Bewußtsein dringt die Tatsache, daß es sich bei der sozialen Integration dieser Einwanderer, soweit man denn überhaupt von Integration sprechen kann - tatsächlich handelte es sich weitgehend, soweit die Einwanderer im Ruhrgebiet blieben und nicht Anfang der zwanziger Jahre nach Polen zurück- oder nach Frankreich und Belgien weiterwanderten, um eine schlichte Anpassung an deutsche Verhältnisse -, um einen langwierigen Prozeß handelte, der zum einen von der Erwartung einer „Germanisierung“ seitens der einheimischen Bevölkerung und insbesondere der Behörden geprägt und zum anderen durch die nicht zuletzt als Reflex auf die tatsächlich erfahrene Ablehnung erfolgende Herauskristallisierung einer eigenständigen Subkultur gekennzeichnet war. Gerade im Hinblick darauf, daß die polnischen Vereine im Ruhrgebiet im September 1939 aufgelöst und die führenden Personen verhaftet und in Konzentrationslagern inhaftiert wurden, scheint es mehr als vermessen, die Geschichte der polnischen Einwanderung auch heute noch als vorbildlich für eine gelungene Integration zu präsentieren. Zu problematisieren - sowohl im Hinblick auf die damalige Einwanderung als auch auf die heutige Situation - ist das seit damals bis heute in seinen grundlegenden Strukturen unveränderte deutsche Staatsbürgerrecht, das auf jenen in Zeiten der politischen Romantik kreierten Mythos vom deutschen Volk zurückgeht, der ein Staatsbürgerrecht im Sinne der bürgerlichen Revolution bis heute nicht anerkennt. Ohne der Illusion zu verfallen, daß dies im Hinblick auf eine im eigentlichen Sinne soziale Integration notwendigerweise Konsequenzen mit sich bringen muß, sollte doch, so Wolfgang Braunschädel in seinem Abriß zur Geschichte der Einwanderung ins Ruhrgebiet und der damit einhergehenden Ideologisierungen, die Notwendigkeit einer grundlegenden Änderung des deutschen Staatsbürgerrechts ins Auge gefaßt werden.

Zu diesem Heft Der moderne bürgerliche Nationalismus in allen seinen Varianten ist zweifellos eine Ideologie, die dem internationalistischen Anspruch der klassischen Arbeiterbewegung grundlegend widerspricht. Auch wenn bereits in den Jahrzehnten vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges die nationale Frage in der Arbeiterbewegung mit zunehmender Heftigkeit diskutiert wurde, war es der Krieg, der jegliche bis dahin gepflegte internationalistische Ansprüche ad absurdum führte. Als in den folgenden Jahrzehnten die nationalen Befreiungsbewegungen der kolonisierten Länder zur Projektionsfläche einer vorgeblich internationalistisch gesinnten antiimperialistischen Linken gerieten und somit nationalistische Bewegungen mit internationalistischen Argumenten hofiert und unterstützt wurden, war der ursprüngliche Internationalismus endgültig zu einer banalen politischen Ideologie mutiert; an diesem ursprünglichen, an keinerlei nationalistische Bewegungen in welcher Welt auch immer sich bindenden Internationalismus hielten seither allenfalls noch kleine marginalisierte Gruppen fest. Interessant und merkwürdig in diesem Zusammenhang ist, daß einzig dem jüdischen Nationalismus von Beginn an in und von der Linken mit Mißtrauen und schließlich mit zum Teil heftiger Ablehnung begegnet wurde. Juden sollten sich, so der klassenübergreifende Konsens im Kontext der jüdischen Emanzipation seit der Aufklärung, entgegen den sonstigen allerorten aufbrechenden nationalistischen Bestrebungen quasi beispielhaft in die jeweiligen Gesellschaften und sozialen Milieus integrieren; auf sie wurde somit jener internationalistische Anspruch projiziert, den einzuhalten die Arbeiterbewegungen selbst nicht in der Lage waren, so daß sich die Frage stellt, ob und inwieweit diese Projektion nichts anderes als ein Spiegelbild des klassischen rassistischen Antisemitismus ist, der den Juden u.a. einen den jeweiligen Nationalismus untergrabenden Internationalismus unterstellt. Der Zionismus als jüdische Nationalbewegung hat vielfältige Ursachen, Wurzeln und inhaltliche Ausprägungen und ist ursprünglich eine insbesondere in Osteuropa entstandene Bewegung der materiell, kulturell und religiös unterdrückten und marginalisierten jüdischen Bevölkerung gewesen. Kay Schweigmann-Greve gibt in seinem Beitrag einen Überblick über die unter jüdischen Sozialisten unterschiedlichster Richtung in Rußland vor dem Ersten Weltkrieg geführten Debatten zur sozialen und kulturellen Situation der ostjüdischen Bevölkerung und über Perspektiven einer nicht nur sozialen, sondern auch nationalen Emanzipation. Der aus der Gegend von Witebsk stammende Chaim Zhitlowsky, der um die vorletzte Jahrhundertwende auch einige Beiträge in deutschsprachigen sozialistischen Zeitschriften veröffentlichte, symbolisiert gewissermaßen auf exemplarische Weise die mentale und intellektuelle Spaltung zwischen zu nationaler Selbständigkeit drängender jüdischer Identität auf der einen und klassischer jüdischer Emanzipation im Sinne einer von der jeweiligen Gesellschaft erwarteten oder auch geforderten Assimilation auf der anderen Seite. In seinen beiden hier abgedruckten, zuerst Anfang des letzten Jahrhunderts in russischen Zeitschriften erschienenen Texten kritisiert Zhitlowsky einen redundanten ökonomistischen Materialismus, der nicht nur soziale, sondern auch kulturelle und mentale Probleme auf eine Klassenfrage reduziert und entwickelt seinerseits im Kontext der entsprechenden Debatten unter jüdischen Sozialisten die Ansicht, daß auch ein internationalistisch gesinntes Proletariat nicht nur auf seine Klassenlage und die daraus resultierenden Probleme reduziert werden kann, sondern sich bewußt sein sollte, daß es auch von den jeweiligen nationalen Traditionen beeinflußt ist und bleibt. Egon Günther knüpft mit seiner Rekonstruktion der Lebensgeschichte der 1900 geborenen Hilde Kramer-Fitzgerald an seinen im letzten ARCHIV veröffentlichten Beitrag über die aus Bayern vertriebene „Spartakistenfamilie“ Gabriele Kaetzlers an. Hilde Kramer, die einige Jahre im Landschulheim Gabriele Kaetzlers lebte, hatte sich in jungen Jahren voller Elan in der Münchener Räterevolution engagiert, war in den zwanziger Jahren für die KPD und die Kommunistische Internationale tätig, wurde 1929 aus der Partei ausgeschlossen und konnte 1937, da sie wegen ihrer Heirat mit Edward Fitzgerald die englische Staatsbürgschaft erhielt, mit ihrem Sohn noch rechtzeitig nach England ausreisen. Ihr Leben ist wohl typisch für jene Aktivist(inn)en, die zum einen das tragende organisatorische Gerüst kommunistischer Parteien ausmachten, zum anderen immer wieder zum Spielball politischer und ideologischer Interessen und Schachzüge wurden; so daß es nicht weiter verwundert, daß sie sich am Ende ihres Lebens (sie starb 1974) wünschte, sie „hätte Naturlehre studiert, anstatt sich mit Politik zu beschäftigen“. Salomo Friedlaender, manch einem vielleicht eher unter seinem Pseudonym Mynona oder als Mitarbeiter an der von seinem Vetter Anselm Ruest herausgegebenen Zeitschrift „Der Einzige“ als „Individualanarchist“ bekannt, ist ein ungemein produktiver Autor gewesen, der nicht nur Grotesken und Romane, sondern auch wichtige, wenn auch heute weitgehend vergessene philosophische Werke in der Nachfolge Kants geschrieben hat. Darüber hinaus hat er sich in den zwanziger Jahren, wie Detlef Thiel in seinem Beitrag dokumentiert, aus unterschiedlichsten Anlässen auch immer wieder sozial und politisch engagiert, auch wenn er stets auf kritischer Distanz zu den damaligen sozialistischen und kommunistischen Organisationen und zum marxistischen Denken überhaupt blieb. Die Dokumentation versammelt zum einen Texte von Friedlaender selbst, zum anderen Petitionen und Aufrufe, die er unterschrieben hat und zeitlich von einer Petition für den von der Berliner Universität relegierten Ernt Joël aus dem Jahr 1916, über Aktionen zum § 175 des Strafgesetzbuchs, für die „Internationale Arbeiterhilfe“, das Kinderhilfswerk der „Roten Hilfe“, zur Rehabilitierung von Max Hoelz bis zu einem Aufruf zur schließlich erfolgreichen Aufhebung der Todesurteile gegen die „Scottboro Boys“, acht junge Farbige in den USA, aus dem Jahr 1932 reichen. Schon bevor der Bürgerkrieg den spanischen Anarchosyndikalismus und Anarchismus zum Mythos werden und vielfach als solchen auch erstarren ließ, übte dieser offensichtlich auch außerhalb von Spanien über seine Anhänger im engeren Sinne hinaus eine gewisse Faszination aus. Anfang der dreißiger Jahre unternahm Emil Szittya, der bereits in seinem 1923 erschienenen „Kuriositäten-Kabinett“ über seine Begegnungen mit gesellschaftlichen Außenseitern und Randfiguren jeglicher Couleur berichtet hatte und zu diesem Zeitpunkt in Paris lebte, eine „Reise durch das anarchistische Spanien“, von der ein nachgelassener, hier erstmals vonWalter Fähnders und Rüdiger Reinecke herausgegebener und kommentierter Reisebericht zeugt. Szittya berichtet zum einen in historischer Perspektive über soziale und politische Hintergründe und Besonderheiten des spanischen Anarchismus, zum anderen über seine Begegnungen nicht nur, aber insbesondere mit Anarchisten, so daß sich insgesamt ein zweifellos sehr subjektiv geprägtes, aber gerade deshalb auch sehr anschauliches Bild der stark von prämodernen und vorindustriellen Mentalitäten geprägten sozialen Probleme ergibt, die einige Jahre später die Auseinandersetzungen im Bürgerkrieg bestimmen sollten. Antikapitalismus ist seit jeher kein Privileg der Linken gewesen; die konservative Sehnsucht nach einer ständisch strukturierten vorkapitalistischen Welt bei gleichzeitiger Bejahung moderner Technologien lief jedoch immer schon Gefahr, eine totalitäre Gesellschaftsordnung zu extrapolieren, in der das Individuum nur noch als funktionaler Teil eines organischen Ganzen betrachtet wird. Wie ein gesellschaftlich Ganzes zu funktionieren habe und wie das Individuum in dieses Ganze einzuordnen sei, ist wiederum eine Frage, die sich auch der Linken seit jeher stellte. Gerhard Hanloser konfrontiert in seinem Beitrag die totalitäre Vision, die Ernst Jünger in seinem 1932 erschienen antimarxistischen Buch „Der Arbeiter“ entworfen hatte, mit einigen perspektivischen Überlegungen des damaligen Rätekommunisten Heinz Langerhans zur Verschmelzung von Kapital und Staat zu einem neuen Subjekt, dessen Neuorganisation der kapitalistischen Arbeitsverhältnisse in seiner allzu optimistischen Vision im Rahmen einer auf Weltkrise und Weltkrieg folgenden Weltrevolution von den sich in Räten organisierenden revolutionären Arbeitern in eine nunmehr proletarisch bestimmte planetarische neue Arbeitswelt transformiert werden könne. Simone Weil, 1909 in Paris geboren und 1943 in der Emigration in England gestorben, ist in der Nachkriegszeit, wenn überhaupt, als einem mystisch interpretierten Katholizismus zuneigende Philosophin jüdischer Herkunft bekannt geworden; daß sie sich in ihrer Jugend für Arbeitslose engagierte, zeitweise ihre Arbeit als Lehrerin unterbrach und in einer Fabrik arbeitete und sich schließlich für kurze Zeit auch an der Seite der Anarchosyndikalisten im Spanischen Bürgerkrieg engagierte, wird einem eher existentialistisch oder gar religiös motivierten Engagement für die Armen in der Tradition christlicher Mystiker zugesprochen. Tatsächlich, so zeigtCharles Jacquier in seinem Beitrag über diese in ihrer intellektuellen und moralischen Stringenz fast schon exemplarische „Militante der extremen Linken“, war Simone Weil jahrelang im Milieu der radikalen antistalinistischen Linken aktiv und veröffentlichte regelmäßig theoretische und auf aktuelle Ereignisse Bezug nehmende Beiträge in heute kaum noch bekannten und schwer zugänglichen Zeitschriften. Diese Linke konnte in Frankreich zwar an Traditionen des gewerkschaftlich zu dieser Zeit noch stark verankerten Anarchosyndikalismus anknüpfen, sah sich jedoch zunehmend zwischen Sozialdemokratie und dem seit Mitte der dreißiger Jahre auch in Frankreich zunehmend dominanter werdenden stalinistischen Parteikommunismus zerrieben, so daß sich die Spuren des Engagements von Simone Weil nur noch aus den überlieferten Dokumenten kleiner Zirkel und Gruppen am Rande der großen Arbeiterorganisationen rekonstruieren lassen. In den diversen Fraktionen der Linken hat man sich lange Zeit der Illusion hingegeben, daß die eigenen Parteigänger(innen) aus welchen obskuren Gründen auch immer gegen gerne ausschließlich in konservativen oder rechten Milieus lokalisierte weltanschauliche Unsinnigkeiten gefeit seien. Seit geraumer Zeit scheint sich zunehmend herumzusprechen, daß eine der widerwärtigsten dieser Unsinnigkeiten, der Antisemitismus, in der ein oder anderen Form auch in der historischen und gegenwärtigen Linken, von Frühsozialisten über Sozialdemokraten, Kommunisten bis zu den völkische Befreiungsbewegungen unterstützenden Antiimperialisten der Gegenwart eine Heimstatt gefunden hat(te). Für manch einen, der in den Jahren zuvor in solche Unsinnigkeiten verbreitenden Gruppierungen aktiv gewesen sein mag, ist diese plötzliche Entdeckung schon lange bekannter Tatsachen ganz nebenbei ein wie herbeigesehnter Grund, sich von der Linken und dem keineswegs veralteten Projekt der radikalen Kritik sozialer Verhältnisse in der Manier mancher früherer Renegaten zu verabschieden und sich genüßlich in der Mitte der neuen neoliberalen Heimat einzurichten. Robert Holzer gibt in seinem Beitrag einen Überblick über verschiedene Ausprägungen dieser ideologischen Verwirrungen, wobei der in der Linken tradierte und über Jahrzehnte hinweg in unterschiedlichen historischen Kontexten immer wieder aktualisierte, dabei aber auf im wesentlichen gleich bleibende Motive zurückgreifende Antizionismus im Milieu der bundesdeutschen Neuen Linken im Zentrum steht. Trotz aller Hoffnungen, Projektionen und manchmal auch Berechnungen hat sich der Kapitalismus seit Jahrhunderten als zwar krisenanfällig, einer finalen Krise gegenüber jedoch stets als resistent gezeigt. Ganz im Gegenteil: Krisen haben sich als eine der kapitalistischen Gesellschaft immanente und für deren Weiterentwicklung wichtige Antriebskraft erwiesen; auch die von eschatologisch orientierten Geschichtsphilosophen zum Totengräber dieser Gesellschaft auserkorenen Proletarier aller Länder sind als widerständig verwertete Arbeitskraft und wichtigste Produktivkraft des kapitalistischen Produktionsprozesses immer nur Teil dieser krisenhaften Dynamik gewesen. Jacques Guigou und Jacques Wajnsztejn haben sich von der aktuellen Krise, von der manche offensichtlich glauben, sie bereits abschreiben zu können, dazu anregen lassen, einen Blick auf die innere historische Dynamik der kapitalistischen Vergesellschaftung zu werfen, wobei sie die industrielle Phase im engeren Sinne, zu deren Kosmos auch die klassische Arbeiterbewegung zu rechnen ist, in den Kontext einer über diese Phase hinausreichenden Entwicklung stellen. Im Zentrum ihrer Analysen stehen die mit einer neuerlichen Globalisierung zusammenhängenden Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, die allen in den sechziger und siebziger Jahren noch einmal aktualisierten Illusionen zum Trotz zu einer durchgehenden Kapitalisierung aller sozialen Verhältnisse und Vermittlungen geführt haben, die offensichtlich keinerlei systemsprengenden sozialen Antagonismus mehr zuläßt. Ein Gespenst geht um in Deutschland, das Gespenst des Kommunismus. Kaum hatte im vergangenen Herbst eine sozialdemokratische Linke es gewagt, das Unwort in den Mund zu nehmen, schon meldeten sich publizistische Vertreter der in schwarze, gelbe, rote, grüne und immer noch braune Fraktionen ausdifferenzierten Bourgeoisie zu Wort. Da scheint es an der Zeit, einen Text aus der Frühzeit des modernen Kommunismus vorzustellen, als dieses ewige Schreckgespenst der Bourgeoisie sich noch voller Unschuld als Alternative zur bürgerlichen Gesellschaft vorstellen konnte. In dem Dialog, den Étienne Cabet im Frühjahr 1848 einen Bürger und einen Kommunisten führen läßt, präsentiert sich der Kommunist als der bessere Bürger, während dieser auf den Kommunisten das projiziert, was er an sich selbst nicht wahrhaben will. Die Kunst, sich als das Andere seiner selbst zu imaginieren, ist gerade in bürgerlichen Milieus eine seit eh und je geschätzte Umgangsform. Das galt und gilt auch für das ganz besondere Verhältnis zwischen Bürger und Kommunist, jene Figuren einer Vergangenheit, die über die Gegenwart hinaus in die Zukunft verweisen: Aus Bürger(inne)n werden Kommunist(inn)en werden Bürger(innen) werden Kommunist(inn)en… Inhalt: Zu diesem Heft 9 Kay Schweigmann-Greve Zwischen personaler Autonomie und Zion. Die „nationale Frage“ in der jüdisch-russischen Arbeiterbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts 13 Chaim Zhitlowsky Ökonomischer Materialismus und nationale Frage 61 Chaim Zhitlowsky Nationalismus und Klassenpolitik des Proletariats 81 Egon Günther Das „ferne Mädchen“. Hilde Kramer-Fitzgeralds bewegtes Leben 113 Detlef Thiel Philosophischer Polarismus: Zum sozialen und politischen Engagement Salomo Friedlaenders 147 Emil Szittya Reise durch das anarchistische Spanien 197 Walter Fähnders/Rüdiger Reinecke „Das andere, das verborgene Spanien.“ Kommentar zum Erstdruck von Emil Szittyas „Reise durch das anarchistische Spanien“ 213 Gerhard Hanloser Ernst Jüngers „Der Arbeiter“ und Heinz Langerhans’ rätekommunistischer Gegenentwurf 221 Charles Jacquier Simone Weil – eine Militante der extremen Linken 247 Robert Holzer Neue Linke zwischen Antisemitismus, Antizionismus und Kritik an Israel 267 Jacques Guigou/Jacques Wajnsztejn Einige Überlegungen zu Kapitalismus, Kapital, kapitalisierte Gesellschaft 335 Étienne Cabet Nieder mit den Kommunisten! 381 Rezensionen und Hinweise 385 Karl Marx, Manuskripte zum zweiten Buch des „Kapitals“ 1868 bis 1881 (Karl Marx/Friedrich Engels, Gesamtausgabe, Band II/11), Berlin: Akademie Verlag 2008, XIII, 1850 S. Karl Marx, Das Kapital. Kritik der Politischen Ökonomie. Zweites Buch. Redaktionsmanuskript von Friedrich Engels 1884/1885 (Karl Marx/Friedrich Engels, Gesamtausgabe, II/12), Berlin: Akademie Verlag 2005, IX, 1329 S. Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Zweiter Band. Hamburg 1885 (Karl Marx/Friedrich Engels, Gesamtausgabe, II/13), Berlin: Akademie Verlag 2008, IX, 800 S. (Jules Karbo) 385 Pierre-Joseph Proudhon, Handbuch des Börsenspekulanten. Herausgegeben von Gerhard Senft, Wien/Berlin: Lit Verlag 2009, 313 S. (Maurice Schuhmann) 387 Michael Bakunin, Konflikt mit Marx. Teil 1: Texte und Briefe bis 1870. Einleitung Wolfgang Eckhardt (Ausgewählte Schriften 5), Berlin: Karin Kramer Verlag 2004, 235 S. Michael Bakunin, Konflikt mit Marx. Teil 2: Texte und Briefe ab 1871. Einleitung Wolfgang Eckhardt, 2 Teilbände (Ausgewählte Schriften 6), Berlin: Karin Kramer Verlag 2011, 1239 S. Wolfgang Eckhardt, Von der Dresdner Mairevolution zur Ersten Internationale. Untersuchungen zu Leben und Werk Michail Bakunins, Lich: Verlag Edition AV 2005, 219 S. (Hugo Nada) 389 Hugo Ball, Michael Bakunin. Ein Brevier. Herausgegeben von Hans Burkhard Schlichting unter Mitarbeit von Gisela Erbslöh (Sämtliche Werke und Briefe. Herausgegeben von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung zu Darmstadt in Zusammenarbeit mit der Hugo-Ball-Gesellschaft, Pirmasens, Band 4), Göttingen: Wallstein Verlag, 2010, 580 S. (Wolf Raul) 391 Gustav Landauer, Internationalismus. Ausgewählte Schriften, Band 1. Heraus¬gegeben von Siegbert Wolf. Mit Illustrationen von Uwe Busch, Lich: Verlag Edition AV 2008, 334 S. Gustav Landauer, Anarchismus. Ausgewählte Schriften, Band 2. Heraus¬gegeben von Siegbert Wolf. Mit Illustrationen von Uwe Busch, Lich: Verlag Edition AV 2009, 395 S. Gustav Landauer, Antipolitik. Ausgewählte Schriften, Band 3.1. Heraus¬gegeben von Siegbert Wolf. Mit Illustrationen von Uwe Busch, Lich: Verlag Edition AV 2010, 412 S. Gustav Landauer, Antipolitik. Ausgewählte Schriften, Band 3.2. Heraus¬gegeben von Siegbert Wolf. Mit Illustrationen von Uwe Busch, Lich: Verlag Edition AV 2010, 270 S. Gustav Landauer, Nation, Krieg und Revolution. Ausgewählte Schriften, Band 4. Herausgegeben von Siegbert Wolf. Mit Illustrationen von Uwe Busch, Lich: Verlag Edition AV 2011, 385 S. (Hugo Nada) 394 Alex Butterworth, The World That Never Was. A True Story of Dreamers, Schemers, Anarchists and Secret Agents, London: Botley Head 2010, 482 S. (Reiner Tosstorff) 398 Birgit Schmidt, Schönere Hüte. Frauen zwischen Feminismus, Revolution und Verfolgung, Berlin: Karin Kramer Verlag, 2008, 143 S. Birgit Schmidt, Das höchste Ehrgeizideal war, für Freiheit und Volk gehängt zu werden. Russische Revolutionärinnen, Lich/Hessen: Verlag Edition AV, 2009, 93 S. (Egon Günther) 399 Franziska Rogger/Monika Bankowski, Ganz Europa blickt auf uns! Das schweizerische Frauenstudium und seine russischen Pionierinnen. Mit einem Nachwort von Franziska Frey-Wettstein, Baden: hier + jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte 2010, 292 S. (Karen Rosenberg) 400 Gerhard Engel, Johann Knief -ein unvollendetes Leben (Geschichte des Kommunismus und Linkssozialismus, Bd. XV), Berlin: Karl Dietz Verlag 2011, 457 S. (Egon Günther) 404 Christl Knauer-Nothaft, Georg Kandlbinder (1871-1935). Sozialdemokrat. Revolutionär. Verfolgter, München: August Dreesbach Verlag 2008, 200 S. (Egon Günther) 407 Karl Wolfgang Barthel, Der Dichter und die Diktatoren. Eine Biografie, Berlin: Karin Kramer Verlag 2011, 106 S. (Egon Günther) 409 Peter Kuckuk (Hrsg.), Die Revolution 1918/1919 in Bremen. Aufsätze und Dokumente (Beiträge zur Sozialgeschichte Bremens, Heft 27), Bremen: Edition Temmen 2010, 230 S. (Egon Günther) 410 Petra Weber, Gescheiterte Sozialpartnerschaft -Gefährdete Republik? Industrielle Beziehungen, Arbeitskämpfe und der Sozialstaat. Deutschland und Frankreich im Vergleich (1918-1933/39), München: R. Oldenbourg Verlag 2010, 1245 S. (Wolfgang Braunschädel) 413 Eckart Conze/Norbert Frei/Peter Hayes/Moshe Zimmermann, Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik, München: Karl Blessing Verlag 2010, 879 S. Christopher Browning, Die „Endlösung“ und das Auswärtige Amt. Das Referat D III der Abteilung Deutschland 1940-1943. Mit einem Vorwort von Jürgen Matthäus, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2010, 320 S. (Wolfgang Braunschädel) 416 Stefanie Schüler-Springorum, Krieg und Fliegen. Die Legion Condor im Spanischen Bürgerkrieg, Paderborn: Schöningh 2010, 369 S. (Reiner Tosstorff) 419 Klaus Tenfelde/Hans-Christoph Seidel (Hrsg.), Zwangsarbeit im Bergwerk. Der Arbeitseinsatz im Kohlenbergbau des Deutschen Reiches und der besetzten Gebiete im Ersten und Zweiten Weltkrieg (Veröffentlichungen des Instituts für soziale Bewegungen. Schriftenreihe C: Arbeitseinsatz und Zwangsarbeit im Bergbau. Band 1), Essen: Klartext Verlag, 2005, 638 S. Klaus Tenfelde/Hans-Christoph Seidel (Hrsg.), Der Arbeitseinsatz im Kohlenbergbau des Deutschen Reiches und den besetzten Gebieten im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Band 2: Dokumente (Veröffentlichungen…, Band 2), Essen: Klartext Verlag, 2005, 976 S. Kai Rawe, „… wir werden sie schon zur Arbeit bringen!“ Ausländerbeschäftigung und Zwangsarbeit im Ruhrkohlenbergbau während des Ersten Weltkriegs (Veröffentlichungen…, Band 3), Essen: Klartext Verlag, 2005, 284 S. Thomas Urban, Zwangsarbeit im Tagebau: Der Einsatz von Kriegsgefangenen und ausländischen Zivilarbeitern im Mitteldeutschen Braunkohlenbergbau 1939 bis 1945 (Veröffentlichungen…, Band 4), Essen: Klartext Verlag, 2005, 390 S. Klaus Tenfelde/Hans-Christoph Seidel (Hrsg.), Zwangsarbeit im Europa des 20. Jahrhunderts. Bewältigung und vergleichende Aspekte (Veröffentlichungen…, Band 5), Essen: Klartext Verlag, 2007, 253 S. Nathalie Piquet, Charbon –-Travail forcé –-Collaboration. Der nordfranzösische und belgische Bergbau unter deutscher Besatzung. 1940 bis 1944 (Veröffentlichungen…, Band 6), Essen: Klartext Verlag, 2008, 374 S. Hans-Christoph Seidel, Der Ruhrbergbau im Zweiten Weltkrieg. Zechen – Bergarbeiter – Zwangsarbeiter (Veröffentlichungen…, Band 7), Essen: Klartext Verlag, 2010, 640 S. Tanja Penter, Kohle für Stalin und Hitler. Arbeiten und Leben im Donbass 1929 bis 1953 (Veröffentlichungen…, Band 8), Essen: Klartext Verlag, 2010, 470 S. (Dieter Host) 421 Bill Niven, Das Buchenwaldkind. Wahrheit, Fiktion und Propaganda, Halle: Mitteldeutscher Verlag, 2009, 328 S. Peter Gingold, Paris -Boulevard St. Martin No. 11. Ein jüdischer Antifaschist und Kommunist in der Résistance und der Bundesrepublik. Herausgegeben von Ulrich Schneider, Köln: Papyrossa, 2009, 188 S. Rosemarie Schuder/Rudolf Hirsch, Nr. 58866: „Judenkönig“. Das Leben des Kurt Julius Goldstein. Mit einem Geleitwort von Hans Coppi. Überarbeitete und erweiterte Neuausgabe, Berlin: Verlag für Berlin-Brandenburg, 2009, 276 S. (Thomas Käpernick) 425 Alexander Berkman Social Club (ed.), The Tragic Procession: Alexander Berkman and Russian Prisoner Aid. The Reprinted Bulletin of the Joint Committee for the Defense of Revolutionists Imprisoned in Russia and Bulletin of the Relief Fund of the International Working Men’s Association for Anarchists and Anarcho-Syndicalists Imprisoned or Exiled in Russia 1923-1931, London and Berkeley, CA: Kate Sharpley Library, 2010, 79 S. (Karen Rosenberg) 428 Marc Junge, Die Gesellschaft ehemaliger politischer Zwangsarbeiter und Verbannter in der Sowjetunion. Gründung, Entwicklung und Liquidierung (1921-1935), Berlin: Akademie Verlag 2009, 513 S. (Karen Rosenberg) 432 José Peirats, The CNT in the Spanish Revolution, Vol. 2. Edited by Chris Ealham, Hastings: Christie Books 2005, 269 S. José Peirats, The CNT in the Spanish Revolution, Vol. 3. Edited by Chris Ealham, Hastings: Christie Books 2006, 266 S. (Reiner Tosstorff) 435 Carlton Jackson, Child of the Sit-Downs. The Revolutionary Life of Genora Dollinger, Kent: Kent State University Press 2008, 217 S. (Reiner Tosstorff) 436 S. Sándor John, Bolivia's Radical Tradition. Permanent Revolution in the Andes, Tucson: University of Arizona Press, 2009, 317 S. (Reiner Tosstorff) 437 Richard B. Day/Daniel Gaido (eds.), Witnesses to Permanent Revolution: The Documentary Record, Leiden: Brill, 2009, XII, 684 S. (Reiner Tosstorff) 440 Marcel van der Linden, Workers of the World. Essays toward a Global Labor History, Leiden/Boston: Brill 2008, 469 S. (Karl Andres) 443 Johanna Klatt/Robert Lorenz (Hrsg.), Manifeste. Geschichte und Gegenwart des politischen Appells, Bielefeld: Transcript Verlag 2011, 445 S. (Walter Fähnders) 445 Matthias Uecker, Wirklichkeit und Literatur. Strategien dokumentarischen Schreibens in der Weimarer Republik, Oxford/Bern/Berlin/Bruxelles/Frankfurt am Main/New York/Berlin: Peter Lang 2007, 567 S. (Walter Fähnders) 448 Walter Benjamin, Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik (Werke und Nachlaß. Kritische Gesamtausgabe. Im Auftrag der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur herausgegeben von Christoph Gödde und Henri Lonitz in Zusammenarbeit mit dem Walter Benjamin Archiv, Band 3). Herausgegeben von Uwe Steiner, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 2008, 398 S. Walter Benjamin, Einbahnstraße (Werke und Nachlaß. Kritische Gesamtausgabe, Band 8). Herausgegeben von Detlev Schöttker unter Mitarbeit von Steffen Haug, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 2009, 610 S. Walter Benjamin, Deutsche Menschen (Werke und Nachlaß. Kritische Gesamtausgabe, Band 10). Herausgegeben von Momme Brodersen, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 2008, 542 S. Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte (Werke und Nachlaß. Kritische Gesamtausgabe, Band 19). Herausgegeben von Gérard Raulet, Berlin: Suhrkamp Verlag 2010, 380 S. (Wolfgang Braunschädel) 450 Jean-Michel Palmier, Walter Benjamin. Lumpensammler, Engel und bucklicht Männlein. Ästhetik und Politik bei Walter Benjamin. Herausgegeben und Mit einem Vorwort versehen von Florent Perrier, o.O. (Frankfurt am Main): Suhrkamp Verlag 2009, 1372 S. (Wolfgang Braunschädel) 453 Die Frankfurter Schule und Frankfurt. Eine Rückkehr nach Deutschland, Hrsg. von Monika Boll und Raphael Gross, Göttingen: Wallstein Verlag, 2009, 301 S. Theodor W. Adorno, Ästhetik (1958/59) (Nachgelassene Schriften IV: Vorlesungen Band 3), Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag, 2009, 522 S. (Karl Klöckner) 456 Simone Pétrement, Simone Weil. Ein Leben, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2007, 753 S. Charles Jacquier (Hrsg.), Lebenserfahrung und Geistesarbeit. Simone Weil und der Anarchismus, Nettersheim: Verlag Graswurzelrevolution 2006, 380 S. Reiner Wimmer, Simone Weil. Person und Werk, Freiburg im Breisgau: Verlag Herder 2009, 300 S. (Wolf Raul) 458 Jan Willem Stutje, Rebell zwischen Traum und Tat. Ernest Mandel (1923-1995), Hamburg: VSA, 2009, 469 S. Manuel Kellner, Gegen Kapitalismus und Bürokratie -zur sozialistischen Strategie bei Ernest Mandel, Köln/Karlsruhe: Neuer ISP Verlag, 2009, 464 S. (Karl Klöckner) 460 Cornelius Castoriadis, Das imaginäre Element und die menschliche Schöpfung. Ausgewählte Schriften, Band 3. Herausgegeben von Michael Halfbrodt und Harald Wolf, Lich: Verlag Edition AV 2010, 366 S. (Wolf Raul) 464 Andrea Gabler, Antizipierte Autonomie. Zur Theorie und Praxis der Gruppe „Socialisme ou Barbarie“ (1949-1967), Hannover: Offizin Verlag 2009, 294 S. (Karl Andres) 466 Christoph Jünke, Sozialistisches Strandgut. Leo Kofler. Leben und Werk (1907-1995), Hamburg: VSA-Verlag 2007, 701 S. (Karl Andres) 469 Ingo Elbe, Marx im Westen. Die neue Marx-Lektüre in der Bundesrepublik seit 1965, Berlin: Akademie Verlag, 2008, 643 S. Jan Hoff, Marx global. Zur Entwicklung des internationalen Marx-Diskurses seit 1965, Berlin: Akademie Verlag, 2009, 345 S. (Karl Andres) 471 Christian Riechers, Die Niederlage in der Niederlage. Texte zu Arbeiterbewegung, Klassenkampf, Faschismus, Münster: Unrast Verlag 2009, 575 S. (Wolfgang Braunschädel) 476 Jan Ole Arps, Frühschicht. Linke Fabrikintervention in den 70er Jahren, Berlin/Hamburg: Assoziation A, 2011, 238 S. (Andrea Gabler) 478 Jan Gerber, Nie wieder Deutschland? Die Linke im Zusammenbruch des „realen Sozialismus“, Freiburg: ça ira-Verlag 2010, 347 S. (Anton Panner) 481 Marcus Hawel/Helmut Heit/Gregor Kritidis/Lutz Anhalt (Hg.), Politische Protestbewegungen. Probleme und Perspektiven nach 1968, Hannover: Offizin Verlag 2009, 227 S. Klaus Schönberger/Ove Sutter (Hg.), Kommt herunter, reiht euch ein… Eine kleine Geschichte der Protestformen sozialer Bewegungen, Berlin/Hamburg: Assoziation A 2009, 265 S. (Andrea Gabler) 483 Stevphen Shukaitis, Imaginal Machines. Autonomy & Self-Organization in the Revolutions of Everyday Life, London/NYC/Prot Watson: Minor Compositions 2009, 255 S. (Andrea Gabler) 487 Herfried Münkler, Die Deutschen und ihre Mythen, Berlin: Rowohlt Verlag 2009, 605 S. (Karl Klöckner) 489 Albert Vigoleis Thelen, Meine Heimat bin ich selbst. Briefe 1929-1953. Heraus-gegeben und mit einem Vorwort von Ulrich Faure und Jürgen Pütz, Köln: Dumont Buchverlag 2010, 504 S. (Wolfgang Braunschädel) 491 Jürgen Schebera/Klaus-Jürgen Hohn (Hrsg.), Dass nichts bleibt, wie es war! 150 Jahre Arbeiter-und Freiheitslieder. Sänger, Chöre, Orchester, Teil 1: 1844-1918; Teil 2: 1929-1928; Teil 3: 1928-1945; Teil 4: 1946-1990, Hembergen: Bear Family Records, 12 CDs mit vier booklets, 136, 128, 136, 120 S. (Hugo Nada) 493 Hinweise 494 Kontakt: Redaktionsanschrift: Wolfgang Braunschädel, Hustadtring 33, D - 44801 Bochum, Tel.: 0234/704865; e-mail: wobarchiv@gmx.de

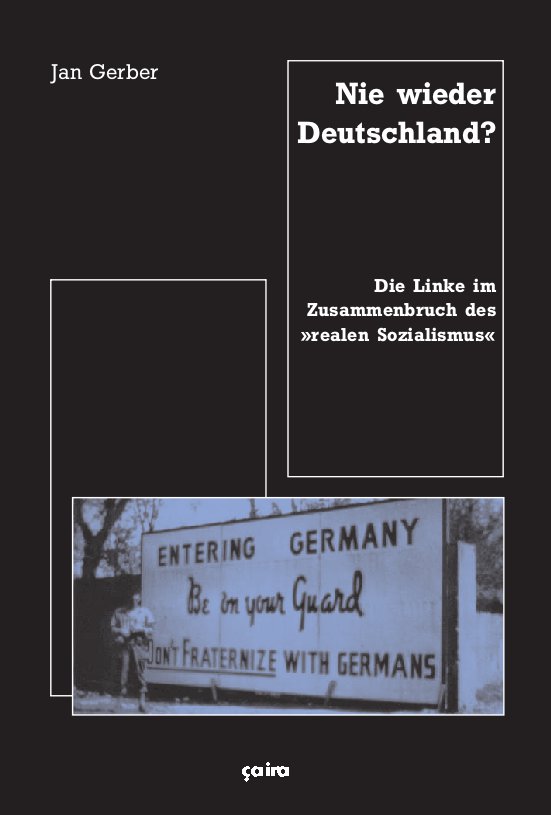

Jan GerberNie wieder Deutschland?Die Linke im Zusammenbruch des “realen Sozialismus”Herbst 2010, 348 Seiten, 20€, ISBN: 978-3-86259-100-8 “Nie wieder Deutschland!” – Unter diesem Motto mobilisierte die außerparlamentarische Linke im Mai 1990 nahezu strömungsübergreifend auf den Frankfurter Opernplatz, um gegen die Wiedervereinigung zu demonstrieren. Als wenige Monate später der Zweite Golfkrieg begann, war diese ungewohnte Harmonie vorbei. Eine Minderheit solidarisierte sich unter Verweis auf die Bedrohung Israels durch irakische Scud-Raketen mit den alliierten Truppen am Golf; die Mehrheit versuchte die Gewißheiten, die sie durch den Untergang des Ostblocks verloren hatte, durch die Parteinahme für das Baath-Regime zu retten. In den Monaten zwischen dem Fall der Mauer und dem Zweiten Golfkrieg verloren nicht nur die dominanten innerlinken Abgrenzungsbedürfnisse des 20. Jahrhunderts ihre zentrale Bedeutung. Es wurden zugleich die Grundlagen der Auseinandersetzungen gelegt, die die außerparlamentarische Linke die nächsten zwanzig Jahre prägen sollten. Inhalt EinleitungErstes Kapitel: Der Schatten von 1968 (1968–1989) VorbemerkungDer Untergang der Außerparlamentarischen Opposition»Nie wieder Krieg« versus »Nie wieder Auschwitz«Zweites Kapitel: Zwischen Zusammenbruch und Neufindung (1989–1991) Vorbemerkungen»Modell Deutschland« oder »Viertes Reich«? Die Wiederkehr der GeschichteVon der Gegnerschaft zur MitgestaltungZwischen »linker Polbildung« und »Massenansatz«: Die Organisationsfrage Auf der Suche nach dem revolutionären SubjektPDS versus Radikale Linke Von der Wiedervereinigung zum Krieg am Golf Internationalismus und AntiimperialismusFrieden oder Rettet IsraelDer Golfkrieg als Katalysator: Eine SyntheseDrittes Kapitel: Die Krise als Dauerzustand (1991–1995) VorbemerkungDie Wiederkehr des Antifaschismus Antifaschismus als BündnisklammerWelcher Antifaschismus gegen welchen Faschismus?Die Bomber-Harris-FrageÜberwinterung contra Vorwärtsverteidigung: Die Organisationsfrage Der »falsche Traum von politischer Praxis«»Wir brauchen keine Funktionäre«: Die autonome OrganisationsdebatteDie Rückkehr der PDSViertes Kapitel: Das Ende der Gewißheiten Oder: Was war links im 20. Jahrhundert? VorbemerkungDas »Projekt 1917«: An der Seite der Sowjetunion Die Sendung der OktoberrevolutionDie arretierte ChanceAntifaschismus: An der Seite der Geschichte »Sieger der Geschichte«Deutsche BesonderheitenVergangenheit, Gegenwart und ZukunftDas Ende der DDR Antiimperialismus: An der Seite der Völker Die Revolution wird verlagertDas antiimperialistische WeltbildDie Wiederkehr der SowjetunionDas Ende der Dritten WeltSchluß: Das Echo von 1989

Winfried Meyer“was keineswegs einst war”Von der Leugnung der Realgeschichte in der deutschen Nachkriegsphilosophie2006, 190 Seiten, 15 € ISBN 3-924627-14-2; Nahezu vollkommen fremd erscheint uns die Art und Weise, in der die deutschen Nachkriegsphilosophen ihre Texte codiert haben, um sich untereinander auszutauschen. Inhalt EinführungI. Das Motiv zur Leugnung der RealgeschichteII. Rudolph Berlinger: »... was keineswegs einst war und deshalb überhaupt nicht gewesen sein kann« Die Sache des SeinsExpositionDas Wesen der GeschichteSinn»Die Gewordenheit des Seienden als Etwas«Gut SeinZusammenfassungStimmungDas Herz einer HaltungIII. Friedrich-Wilhelm von Herrmann: Die anschauliche Leere fragloser Selbstverständlichkeit Das ›Geleit‹›Selbstverständliche Evidenzien‹›Augustinusliteratur‹Zur ZitationDas trans als Grundcharakter des jeweils Jetztigen des Jetzt Augustins Denken im GanzenConfessiones X. 8, 12–15Fraglose SelbstverständlichkeitAnmerkungenSiglenLiteratur

Alfred Sohn-RethelVon der Analytik des Wirtschaftens zur Theorie der VolkswirtschaftFrühe SchriftenHerausgegeben von Oliver Schlaudt und Carl FreytagMit weiteren unveröffentlichten Dokumenten sowie einem biographischen Essay von Carl FreytagSommer 2012, 294 Seiten, 20 €, ISBN: 978-3-86259-109-1lieferbar Aber hier steht uns das Hemmnis einer objektiven Schranke durch die Form der bürgerlichen Existenz entgegen. Denn deren unabstreifbare Form ist Individualismus, wie sehr ihm das Problem dieser Welt auch widerstreite. An diesen Individualismus sind wir gekettet, er bleibt trotz aller theoretischen Überwindung die Form unsres Daseins, unsres Studiums und der Problematik unsrer Bildung. Hier liegt für Viele das Unglück. Denn wir können hiermit nur fertig werden, wenn wir diesen Individualismus im Gegensatz zu unsrem Sollen, zu unsrem Menschsein halten. Er ist die Schlacke, nicht das Ethos, die Täuschung, nicht die Wahrheit unsres menschlichen Seins. Alfred Sohn-Rethel (1930) Dieser Band versammelt erstmals Alfred Sohn-Rethels frühe theoretischen Schriften. Im Zentrum steht die Heidelberger Dissertation von 1928, vermehrt um bisher unveröffentlichte Dokumente, die ihre Entstehung im Zusammenhang seiner Arbeiten während der 1920er Jahre in Positano, Heidelberg und Davos nachzeichnen. Die Publikation verfolgt ein doppeltes Interesse: Zum einen verhilft sie zu einem besseren Verständnis des Sohn-Rethelschen Gesamtwerks, dessen rote Fäden – Marxismus, Wissenssoziologie und Neukantianismus – hier schon angelegt sind und die später, auch im Kontext seiner Faschismusanalyse, zur Explikation der Dialektik von Warenform und Denkform führen werden. Zum anderen hat vor allem die Dissertation auch nach achtzig Jahren einen eigenständigen Wert, denn sie entwickelt eine systematische Kritik der gängigen Volkswirtschaftslehre. InhaltEinleitung der Herausgeber Von der ‘Burg der Philosophie’ in die Welt der Waren. Alfred Sohn-Rethel in HeidelbergCarl Freytag Zur Edition der frühen theoretischen Schriften Alfred Sohn-RethelsOliver Schlaudt Frühe Schriften Von der Analytik des Wirtschaftens zur Theorie der Volkswirtschaft (1928/1936) VorwortDer Regreß auf die Analytik des Wirtschaftens und ihre Übertragung auf die VolkswirtschaftKritik der Übertragungsmethode am Beispiel der Theorie SchumpetersDie naturwissenschaftliche Methode in der Ökonomie und ihre ÜberwindungUmrisse zur gegenstandskonstitutiven Methode der theoretischen ÖkonomieZur Problematik der akademischen Jugend (1930) Dokumente Vorarbeiten zur Dissertation Kommentar zum ‘Exposé zum theoretischen Kommentar der Marxschen Gesellschaftslehre’ von 1926 (1976) Grundlegung der theoretischen Oekonomie als strenger Wissenschaft durch die Beantwortung der Frage, wie überhaupt Gesellschaft möglich sei (1927) Promotionsakte Gutachten von Emil Lederer (1928)Lebenslauf Sohn-Rethels (1928)Der Heidelberger Diskussionszusammenhang Vorfrage: Wozu suchen wir nach einer Ontologie? Und: Was soll die Ontologie leisten? (1928)Protokolle der vereinigten Seminare von Prof. Weber und Dr. Mannheim (1929)Spätere Kommentare zur Dissertation Auszug aus einem Schreiben an Günther Busch (1977)Nachwort zur Dissertation (1977)Gespräch über ‘die Genese der Ideen von Warenform und Denkform’ (1978)Weiterführung der Dissertation Zur Kritik der subjektivistischen Ökonomie (1928)Brief an Adolf Löwe (1931)

Eugen PaschukanisAllgemeine Rechtslehre und MarxismusVersuch einer Kritik der juristischen Grundbegriffe2003, 200 Seiten, 17 €, ISBN 3-924627-79-7 Mit einem Vorwort von Alex Gruber und Tobias Ofenbauer sowie einer biographischen Notiz von Tanja Walloschke “Ähnlich wie der Reichtum der kapitalistischen Gesellschaft die Form einer ungeheuren Anhäufung von Waren annimmt, stellt sich die ganze Gesellschaft als eine unendliche Kette von Rechtsverhältnissen dar.” Diese Para-phrase des ersten Satzes des Marxschen Kapital macht bereits deutlich, wie sehr Paschukanis seine Staatskritik als Beitrag zur Kritik der politischen Ökonomie verstanden wissen wollte. Es geht ihm darum, die Kategorien und Begriffe bürgerlicher Staatstheorie als “objektive Gedankenformen” (Marx) der warenproduzierenden Ge-sellschaft aufzufassen, als real existierende Formen, die entsprechend der spezifischen Verfaßtheit der Gesell-schaft im Bewußtsein der Einzelnen erscheinen. Paschukanis enträtselt die hinter dem Rücken der tätigen Subjekte sich vollziehende Entstehung des Allgemeinwillens – die volonté generalé – der mehr und anderes ist als die Summe der Einzelwillen. Der Staat als Konkretisierung der abstrakten Allgemeinheit ist kein Ergebnis eines bewußt geschlossenen Gesellschaftsvertrages, sondern politischer Ausdruck des gesellschaftlichen Ver-hältnisses der Warenproduktion.” InhaltTobias Ofenbauer/Alex Gruber: Der Wert des Souveräns. Zur Staatskritik von Eugen PaschukanisPaschukanis: Allgemeine Rechtslehre und Marxismus Die Aufgaben der allgemeinen RechtslehreDie Methoden der Konstruktion des Konkreten in den abstrakten WissenschaftenIdeologie und RechtVerhältnis und NormWare und SubjektRecht und Staat Recht und SittlichkeitRecht und RechtsbruchTanja Walloschke: Paschukanis – eine biographische Notiz. Zu Paschukanis “Allgemeine Rechtslehre und Marxismus” siehe auch das Buch von Andreas Harms, Warenform und Rechtsform. Zur Rechtstheorie von Eugen Paschukanis.

Gerhard ScheitSuicide AttackZur Kritik der politischen Gewalt2004, 616 Seiten, 29,00 €, ISBN: 3-924627-87-8 Es ist die "Zärtlichkeit der Völker", die im Selbstmord-Attentat resultiert: Versöhnung mit "Kerneuropa", denn die Shoah ist der Kern Europas. Der einzelne, der sich opfert, um möglichst viele Menschen zu töten, verwirklicht die zeitgemäße Form von Gemeinschaft. Er opfert sich für einen realen oder imaginären Staat, vollführt in privatisierter Form, was nun einmal Sache der Volksgemeinschaft ist: Vernichtung um ihrer selbst willen. Nicht dieses Unbegreifliche ist zu begreifen, aber dessen Unbegreiflichkeit. Philosophieren heißt sterben lernen, sagt Montaigne: "Que philosopher c’est apprendre á mourir". Gegen diese Bestimmung, die alles offen läßt, wendet sich die deutsche Ideologie vom "Sein zum Tode" und der "Freiheit des Opfers", mit der Heidegger jeden zum Verhängnis bestimmt. So ist auch das Selbstmord-Attentat dem Freitod genau entgegengesetzt. Für den einzelnen kann die Zerstörung des eigenen Körpers der letzte Ausweg sein, Angst, Leere und Schmerz zu beenden. In diesem rein negativen Sinn ist der Selbstmord die Freiheit des Individuums. Ihn zum Mittel zu machen für Vernichtung, der alles zum Mittel wird, weil sie allein um ihrer selbst willen erfolgt, verkehrt diese Freiheit in ihr Gegenteil: Vollendung der politischen Gewalt - in einer Gesellschaft, die wesenhaft auf der Überflüssigkeit des einzelnen beruht.Aus dem InhaltDie Verstaatlichung des MenschenDas Recht: Form der ZirkulationDie Souveränität: Inhalt der KriseDie Familie als ElementarformDie Gesellschaft als VermittlungDer Staat als Hüter der TotalitätÜber revolutionäre GewaltDie Nation: Politik und RassismusDer Antisemitismus: Politik und VernichtungÜber zionistischen Staat und messianische HoffnungDie Vermenschlichung des StaatsWider die Ästhetisierung des Selbstopfers

Gerhard ScheitQuälbarer LeibKritik der Gesellschaft nach AdornoFrühjahr 2011, 240 Seiten, 20€, ISBN: 978-3-86259-104-6 Der Leib ist auf der Ebene des individuellen Lebens, was die Krise auf der Ebene des gesellschaftlichen: Dem Geist erscheint er als das Hinzutretende, das er nicht nur nicht los wird, an dem zugleich seine Vermittlungen abprallen und die Synthesis scheitert. Nur im Bewußtsein dieses Hiatus, das in der Kunst bis zum Äußersten geschärft werden kann, erschließt sich nach Auschwitz die Kritik der politischen Ökonomie – als eine, die dem sinnlosen Leid keinen Sinn gibt; und dafür steht Adornos Werk. Inhalt: Erfahrung im Zeitalter ihres VerschwindensVon der Angst zur Zartheit: Über einige Voraussetzungen der Dialektik Individuum und GleichheitTauschgesellschaft und verwaltete WeltErziehung zur EntbarbarisierungDer Leib und die Freiheit Die AntinomieStaat und Kapital Das Ich und das EsKritik der UrteilskraftPolitisierung der UrteilskraftFreiheit und FolterFreiheit und OpferNach Auschwitz: Drei Versuche zur Nötigung, undialektisch zu denken NaturbegriffKulturindustrieÄsthetische TheoriePolitische Praxis im Stande der UnfreiheitAnhang Engagement nach SartreNachbemerkungLiteraturverzeichnis

*Ladenexemplar mit leichten Gebrauchsspuren* Curt Geyer, Walter Loeb u.a.Fight for FreedomDie Legende vom anderen Deutschland2009, 255 Seiten, 18.-€, ISBN: 978-3-924627-19-5, herausgegeben von Jan Gerber und Anja Worm im Auftrag der “Materialien für Aufklärung und Kritik” (Halle). Aus dem Englischen von Ursula Folta, Ulrike Folta, Philipp Graf, Peter Siemionek, Anja Worm, Robert Zwarg, Sebastian Voigt, Martin Schmitt, Christian Thein und Paul Mentz Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg “wurde der Welt die Lüge von der deutschen Unschuld aufgetischt. Die Welt wurde eingeladen zu glauben, daß Deutschland angegriffen wurde und daß es das Schwert zu seiner eigenen Verteidigung gezogen hat. Eine zweite Lüge wird derzeit für den universellen Gebrauch vorbereitet, die Lüge, daß das deutsche Volk an diesem Krieg unschuldig ist.” (Curt Geyer/Walter Loeb 1942) Während die erste Lüge inzwischen weitgehend vergessen ist, hat die zweite bis heute Bestand. Die Legende vom ‘anderen Deutschland‘ war eine der ideologischen Gründungsvoraussetzungen der Bundesrepublik und der DDR, und bis heute gehört sie geschichtspolitischen Repertoire der Berliner Republik. Curt Geyer, Walter Loeb und die Mitglieder der Gruppe “Fight for Freedom” zählen zu den wenigen, die dieser Legende schon in den frühen vierziger Jahren, im britischen Exil, entgegentraten. Mit Artikeln, Broschüren und Dossiers (die hier erstmalig in deutscher Übersetzung geboten werden) unterstützten sie Sir Robert Vansittart, Mitglied des Oberhauses und Publizist, neben Henry Morgenthau noch immer einer der in Deutschland bestgehaßten Männer. InhaltJan Gerber, Anja Worm : Die Legende vom anderen Deutschland. (Vorwort) VorläuferLeopold Schwarzschild: Der Tag danach (1939)Robert Vansittart: Black Record: Die Zusammenfassung des Sachverhalts“Fight for Freedom”Carl Herz:“Der Patriotismus verdirbt die Geschichte”Fritz Bieligk, Curt Geyer, Carl Herz, Walter Loeb, Kurt Lorenz, Bernhard Menne: “Der Kampf gegen den Nationalismus muß von vorn begonnen werden.”. Erklärung der Fight for Freedom-Gruppe vom 2. März 1942Curt Geyer, Walter Loeb: Gollancz in German Wonderland. Die kommende deutsche Revolution (1942)Bernhard Menne:“Brutale Einverleibung”. Die deutsche Industrie auf dem Kriegspfad (1942)Walter Loeb: Deutsche Propagandisten. Eine Tischrede (1942)Fritz K. Bieligk: ”German Liberals ”. Die Außenpolitik der deutschen Liberalen (1943)Karl Retzlaw:“German Communists”. Die Kommunistische Partei 1919-1933 (1944)War Hitlers Sieg unvermeidlich? (1944)Fight for Freedom-Gruppe: Zwei Mitglieder des Parlaments diskutieren Armut, Depression und Arbeitslosigkeit als Gründe der deutschen Aggression. Eine Flugschrift (1944)Curt Geyer: Landesverteidigung um jeden Preis. Die deutschen Arbeiter vor dem Ersten Weltkrieg (1948) Curt Geyer: Die Einheit des deutschen Nationalismus (1948)Bernhard Menne: Ohne sein Werk hätte der Krieg mindestens ein Jahr länger gedauert.”. Zur Strategie von Bomber Harris (um 1948)Robert Vansittart:“My diar Menne”. Ein Dankesschreiben (1943) Jenseits von “Fight for Freedom”Emil Ludwig: An die deutschen Patrioten im Exil (1942)Paul Merker: Hitlers Antisemitismus und wir (1942)Dosio Koffler: Vansittartitis. Vorwände und Einwände (1943)Wilhelm Koenen: Wo steht Deutschland? (1945)Paul Merker: An meinen Bruder in London (1945)Wilhelm Koenen: An meinen Bruder in Mexiko (1945)AnhangCarsta Langner, Peter Siemionek: Biographische AnmerkungenPublikationen der “Fight for Freedom”-VerlagsgesellschaftNachweise und editorische Bemerkungen