Neue Bücher

NEU: Neue Bücher verschicken wir jetzt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands!

Neben den hier gelisteten Titeln können wir zur Zeit die Bücher der folgenden Verlage innert weniger Tage besorgen: Assoziation A, Bahoe, Buchmacherei, ça ira, Edition Nautilus, Edition Tiamat, ID-Verlag, Karin Kramer, Konkursbuch, Laika, Neue Kritik, Offizin, Papyrossa, Schmetterling, Stroemfeld, Unrast, Verbrecher und viele andere.

Die hier gelisteten Titel sind in der Regel an Lager und können sofort verschickt werden. Wir haben ausserdem HIER ein gutes Sortiment radikaler Literatur auf Englisch.

Updates auf twitter gibt's HIER.

Georg Lukács’ „Geschichte und Klassenbewusstsein“ ist ein Werk mit einer geradezu überzeitlichen Wirkung. Als Reaktion auf das Scheitern der deterministisch antizipierten proletarischen Weltrevolution nach dem Ersten Weltkrieg erschien diese Sammlung von Essays und Aufsätzen erstmals 1923.Das Buch war aufgrund seiner scharfen Kritik am ‚orthodoxen Marxismus’ für die Herausbildung des sogenannten westlichen Marxismus von zentraler Bedeutung, auch wenn Lukács es nach Kritik und Anfeindungen seitens des parteioffiziellen Marxismus widerrief. Eine emanzipatorische Linke rezipierte Lukács immer wieder, besonders wurde er 1968 wieder ins Gedächtnis gerufen. Die von ihm verwendeten Begriffe von Dialektik, Verdinglichung, Entfremdung und Totalität bieten Gelegenheit, die Notwendigkeit der Abschaffung der bestehenden Verhältnisse mit philosophisch geschliffener theoretischer Schärfe zu begründen.Nach dem katastrophischen 20. Jahrhundert stellt dieses Buch die Frage nach der Aktualität von „Geschichte und Klassenbewusstsein“. Die Relevanz der genannten Begriffe wird hier betont, statt – wie im postmodernen Diskurs – kleingeredet. Die Beiträge des Bandes bewegen sich zwischen den Spannungspolen von Bewusstsein und Ideologie sowie Historizität und Geschichte.Mit Beiträgen von Àgnes Heller, Detlev Claussen, Rüdiger Dannemann, Frank Engster, Patrick Eiden-Offe, Roger Behrens, Stefan Müller, Johannes Rein, Veith Selk und Bastian Bredtmann, herausgegeben von Hanno Plass. Inhalt: Ágnes Heller: Vorwort Frank Engster: Lukács’ Existenzialismus oder Die Selbstreflexion der Produktivkraft durch das Selbstbewusstsein der Ware Arbeitskraft Patrick Eiden-Offe: Kampf-Form. Versuch über die Form der Partei bei Georg Lukács Rüdiger Dannemann: Das unabgeschlossene Projekt der Verdinglichungskritik – Verdinglichung als Leitbegriff der Gegenwartsdiagnostik Detlev Claussen: Geschichte ohne Klassenbewusstsein. Georg Lukács’ kurzes 20. Jahrhundert Roger Behrens: Konkrete Totalität Veith Selk: Demokratie und Verdinglichung Stefan Müller, Johannes Rhein: Totalität, Vermittlung und Unmittelbarkeit. Kategorien materialistischer Dialektik bei Georg Lukács und Theodor W. Adorno Bastian Bredtmann: Westlicher Marxismus und kritische Theorie Hanno Plass: Nachwort

Avi Pitchon: Rotten Johnny and the Queen of Shivers - Israelische Gegenkulturen und Sehnsuchtsorte. Pitchon beschreibt in »Rotten Johnny and the Queen of Shivers« die Ankunft westlicher Popkultur in Israel, die eigenwillige Interpretation von Punk, seine eigene Politisierung und die lebendige Musikszene des Landes. Produktive Missverständnisse in der Überführung westlicher Popkultur nach Israel haben der Szene des Landes eine sehr individuelle Prägung gegeben. Erschienen beim ventil verlag 2016. ISBN 978-3-95575-026-8 Punk im Heiligen Land Welche Rolle spielen Subkulturen in der israelischen Gesellschaft? Welche gegenkulturellen Sehnsuchtsorte haben sich angesichts der permanent angespannten politischen Lage entwickelt? In einem solchen Kontext, das zeigt Avi Pitchons autobiografische Reise durch die Subkulturen des Heiligen Landes, entwickeln sich Jugendkulturen wie Punk und New Wave gänzlich anders, als man dies aus Amerika und Westeuropa kennt. Die reale Bedrohung des eigenen Lebens durch Ereignisse wie den Libanonkrieg 1982 hat die Generation des 1968 geborenen Pitchon mit dem Bedürfnis nach einer, zumindest imaginären, Flucht aus der politischen Realität ausgestattet und diesem Bedürfnis hat Punk einen Ort gegeben.Pitchon beschreibt in »Rotten Johnny and the Queen of Shivers« die Ankunft westlicher Popkultur in Israel, die eigenwillige Interpretation von Punk, seine eigene Politisierung und die lebendige Musikszene des Landes. Produktive Missverständnisse in der Überführung westlicher Popkultur nach Israel haben der Szene des Landes eine sehr individuelle Prägung gegeben. Ausgehend von seiner eigenen (Lebens-)Geschichte, zu der auch die Gründung Noon Mem, der ersten politischen Punkband Israels gehört, hat Pitchon eine lebhafte Historie israelischer Subkultur von den späten Siebzigern bis in die Gegenwart verfasst, die nicht nur eine in Deutschland weitestgehend unbekannte Szene vorstellt, sondern gleichzeitig auch viel zum Verständnis des Staates Israel, seiner Probleme sowie seiner Einwohner beiträgt.Deutsch von Elisabeth Heinze und Gabriel Moses

Thomas Schmidinger Kampf um den Berg der Kurden Geschichte und Gegenwart der Region Afrin Seit dem 20. Jänner 2018 führt die Türkei Krieg gegen die in Syrien gelegene kurdische Region Afrin. Von 2012 bis 2018 hatte der „Berg der Kurden“, wie diese Landschaft seit Jahrhunderten genannt wird, eigentlich zu den ruhigsten in Syrien gezählt. Der Abzug der syrischen Armee ermöglichte es den Kurden eine Selbstverwaltung zu etablieren, die nun durch das türkische Vorgehen vernichtet wird. Die Bevölkerung flieht und der autoritäre türkische Präsident Erdogan hält mit seinen Plänen zur ethnischen Säuberung der Region nicht hinter dem Berg. Thomas Schmidinger, der als einer der wenigen Europäer den autonomen Kanton Afrin selbst besucht hat, schildert in diesem Buch die Geschichte und Gegenwart der Region Afrin, ein Buch das zum Nachruf auf den „Berg der Kurden“ zu werden droht. * Buchpräsentation am 23. Mai bei den Linken Buchtagen in Berlin * Buchpräsentation am 23. April in Graz * Vorabdruck: Die Zeit, Nr. 15/2018

Auch wenn Cederström und Spicer bereit waren, außergewöhnliche (und manchmal geradezu gefährliche) Techniken auszuprobieren, so hatten sie doch bis dahin selten ein Fitnessstudio von innen gesehen, ganz zu schweigen von der Nutzung von Apps, die zur Steigerung der Konzentration Elektroschocks versetzen. Aber im Laufe eines Jahres, das sie für die Recherche dieses Buches verbrachten, trugen sie Stirnreifen, die ihre Meditation optimieren sollten, versuchten, ihr Gedächtnis zu stärken, indem sie Assoziationstechniken lernten (und scheiterten, in einem Verein für Hochbegabte aufgenommen zu werden), trainierten für Wettkämpfe im Gewichtheben, schrieben einen skandinavischen Kriminalroman, von dem sie (immer noch) hoffen, dass er ein Bestseller wird, nahmen an Motivationsseminaren und Tantra-Sex-Workshops teil, besuchten New-Age-Retreats und Männercamps, unterzogen sich einer Schönheitsoperation und experimentierten mit Vibratoren und Produktivitätsdrogen. André Spicer entblößte sich sogar in einem Londoner U-Bahn-Wagen, um mehr Aufmerksamkeit zu erregen.Letztes Exemplar mit geringfügigen Gebrauchsspuren.

sans phrase Redaktion HEFT 11 Dezember 2017, 280 Seiten, 15€, ISSN: 2194-8860 Markus Bitterolf: „Vor ein paar Jahren sind wir zum schönsten Dorf: Deutschlands gewählt worden.“ Über den Mord an Marinus Schöberl vor 15 Jahren Renate Göllner: „Brecht mit eurem Vater“. Bruch und falsche Versöhnung in der postnazistischen Familie Niklas Frank: Dunkle Seele, feiges Maul. Wie skandalös und komisch sich: die Deutschen beim Entnazifizieren reinwaschen David Hellbrück: Konsequente Souveränisten (Teil II). Über Staatsverweigerer, Reichsbürger und Selbstverwalter als militante Querulanten Karl Marx: [Über einige Voraussetzungen der Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien] Interview mit J. E. Heufelder: Über den Salonbolschewisten Felix Weil Adrian Alban: Treffen sich Schiller, Hegel und Adorno im Labor …Zum Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik Gerhard Scheit: Mozarts Clemenza di Tito als Terror- und Flüchtlingsoper. Kleiner Rückblick auf den Welttheaterschwindel von 2017 Jonas Dörge: Auschwitz on the beach – oder: Niemand hatte die Absicht, ein Gedicht zu lesen H. v. Z.: Verjazzter Parsifal – oder: Weininger spielt heute Saxophon. Gilad Atzmon und die New Right Ljiljana Radonić: Ist Queer noch zu retten? Florian Markl: Der Ursprung der Israel-Boykottbewegung Karl Pfeifer: Die Juden der arabischen Welt: eine verbotene Frage Pavel Brunßen: Die Protokolle der Rabbis von der Westbank. Verschwörung: und Wasservergiftung im 14. und 21. Jahrhundert Dominik Drexel: Herfried Münkler und die Neuen Deutschen. Zur politischen Vermittlung des Islamismus Presseschau: Populistische Außenpolitik. Kleine Presseschau zur Frage der US-Hegemonie Manfred Dahlmann / Christian Thalmaier: Anmerkungen zur Logik und Geschichte des Kapitals. Ein Gespräch (1. Teil) Hans-Georg Backhaus: Zur Kritik der nominalistischen Geldtheorie Ingo Elbe: „Die Reinigung macht uns frei“. Karl Jaspers’ Beitrag zur Herstellung der nationalen Schuldgemeinschaft durch Akzeptanz des Kollektivschuldbegriffs Georges-Arthur Goldschmidt: Ist da jemand? Gemeinschaft oder Gesellschaft – Heidegger oder Sartre Vorbemerkung: Shylock unter den Staaten. Vorbemerkung zum letztenKapitel von Hans Mayers Außenseiter Hans Mayer: Judenhass nach Auschwitz Gerhard Scheit: „… auf Grund von Auschwitz“. Über Peter Szondi Marcel Matthies: Die Blechtrommel als avantgardistischer Roman des Vergangenheitsrecyclings Oshrat Cohen Silberbusch: Rire à tout prix? Theodor W. Adorno wider die falsche Versöhnung Miriam Mettler: Über Wut und Würde der Rabenkinder. Einige Thesen zum Film Cría Cuervos von Carlos Saura Christian Thalmaier: „Muss ein lieber Vater wohnen“. Zur politischen Ökonomie der Vaterschaft Renate Göllner: Auf der Suche nach der verlorenen Stadt.Über Vladimir Jabotinskys Roman Die Fünf Gerhard Scheit: Die Bewaffnung des Gestors: Von Theodor Herzl zu Vladimir Jabotinsky. (Theorie des Zionismus, Kritik des Antizionismus 1. Teil) Karl Pfeifer: Zionistische Praxis: Die Bricha Florian Ruttner: Pangermanismus als Behemoth. Zur Bedeutung von Masaryk und Beneš für die Kritik des Staats

Manfred Dahlmann Das Rätsel der Macht Michel Foucaults Machtbegriff und die Krise der Revolutionstheorie Januar 2018, 342 Seiten, 23 Euro, ISBN: 978-3-86259-139-8 Die vorliegende Arbeit, die als Diplom-Arbeit verfasst und im September 1980 bei Johannes Agnoli eingereicht wurde, war das Resultat einer Auseinandersetzung mit Michel Foucault, der man sich in Berlin Ende der 1970er Jahren nur schwer entziehen konnte. „Jeder Aussage, gleichgültig, ob sie als Affirmation, als Kritik oder als Negation gemeint ist, liegt ein positiver Gehalt zugrunde. Die Reflexion auf diesen, meist unbewußten Gehalt gibt anderen erst die Möglichkeit, aber auch sich selbst, abgegebene Urteile auf ihren Wirklichkeitsgehalt hin zu überprüfen. Letzteres will nichts anderes besagen, als daß ein konsequent durchgeführter Skeptizismus sich über die eigene Positivität ebenso hinwegtäuscht, wie jede Form von Partikularismus (Empirismus, wissenschaftlicher Rationalismus und auch der Positivismus à la Foucault) darüber stolpert – und hiermit benenne ich das versteckte Problem in Foucaults Machtbegriff auf allgemeinster Ebene – daß auch noch so vereinzelte Aussagen immer auf eine, in letzter Instanz positiv beschreibbare Totalität verweisen. Die weitgehende Mißachtung dieses Aspektes einer jeden Reflexion auch im Marxismus ist der Punkt, den ich für die Entstehung der Krisen des Marxismus (mit-)verantwortlich mache.“ Inhalt: Statt eines Vorwortes: David Hellbrück im Gespräch mit dem Autor Einleitung Kapitel 1. Die Existenz der Macht: Foucaults Nominalismus Kapitel 2. Inhaltsbestimmungen der Macht: Die Kategorien der Machtanalyse Orte der Macht: Diskurs, Dispositiv, Vergegenständlichung, Natur Das Außen der Macht: die Körper Strategien der Individualisierung: Disziplin und Seele Ontologie der Macht: Geschichte und Struktur Kapitel 3. Positivität als Wirkungsweise der Macht: Das strategische Modell Erkenntnis und Politik: Überlegungen zur Gesellschaftlichkeit von Formanalysen Genealogie: Logik im Chaos von Ereignissen und Entstehungen Regelhaftigkeit und Kontinuität als Konstruktionen des historischen Diskurses Ein eher polemischer Exkurs: die Operationalisierbarkeit der Macht Genealogie und Materialismus Die Anti-Repressionshypothese Kapitel 4. Mikrophysik der Macht: Foucaults Realanalyse der bürgerlichen Gesellschaft Genealogie der bürgerlichen Gesellschaft: Universalisierung der Disziplinarmächte und Individualisierung Gesellschaftliche Reproduktion und Macht: Staat, Recht und Ökonomie Die Revolutionierung der gesellschaftlichen Reproduktion als Transformation von Machttechniken Die Strategie der Macht Der Diskurs: Träger jeder Macht Der Wille zum Wissen: Die Entstehung der Wissenschaften vorn Individuum Politik, Ökonomie und Geschichte der Wahrheit Kapitel 5. Das versteckte Problem und seine Folgen Wahrheit und Ideologie Widerstand und Macht Identität und Totalität Die Intelligibilität der Macht: Das Denken des Außen Anhang Initiative Sozialistisches Forum: Gegen die Heideggerisierung der Linken. Die Ideologie vom Diskurs. Über die Nutzlosigkeit Foucaults für die antinationale Linke Jörg Finkenberger: Das Zeitalter des Poststrukturalismus Manfred Dahlmann: Kritische Theorie am Ende? Über die Antinomien totaler Vergesellschaftung bei Stefan Breuer und Wolfgang Pohrt Literatur Manfred Dahlmann ist Mitherausgeber der Zeitschrift sans phrase. 2013 ist von ihm Freiheit und Souveränitäterschienen und darüber hinaus hat er bei ça ira die Bücher Geduld und Ironie. Johannes Agnoli zum 70. Geburtstagsowie Kritik der Politik. Johannes Agnoli zum 75. Geburtstag mitherausgegeben. Weitere Artikel finden Sie hier:Beiträge.

Binjamin Segel Die Protokolle der Weisen von Zion kritisch beleuchtet Eine Erledigung (1924) Herausgegeben und kommentiert von Franziska Krah Dezember 2017, 520 Seiten, 29 €, ISBN: 978-3-86259-123-7 “Ich habe in der Legende der Weisen von Zion nie etwas anderes sehen können als eine phantastische Ausgeburt maniakalischen Judenhasses, auf den ich mich so wenig verstehe, daß er mich gar nicht berührt, und daß ich wenig geneigt bin, mich überhaupt mit ihm zu beschäftigen. Ihr Buch zeigt mir, welch ein Aufwand von wissenschaftlicher Energie und Akribie sich immerhin empfahl, als es galt, dieser Legende endgültig den Garaus zu machen.” Diese Zeilen richtete Thomas Mann im November 1926 an Binjamin Segel, nachdem er dessen Veröffentlichung “Die Protokolle der Weisen von Zion kritisch beleuchtet” mit dem optimistischen Untertitel “Eine Erledigung” gelesen hatte. Beinahe drei Jahre arbeitete der jüdisch-galizische Journalist Segel (1866-1931) an der Entlarvung des weltweit bekanntesten Verschwörungsphantasmas. Mit seiner Aufklärungsschrift von 1924 gehörte er zu den Vorreitern einer Kritik des antisemitischen Pamphlets, während die Mehrheit der Intellektuellen eine nähere Auseinandersetzung mit der unrühmlichen Thematik vermied. Segel lieferte mit seiner Abhandlung schließlich nicht nur einen Überblick über die Entstehungs- und Verbreitungsgeschichte der Protokolle, sondern konnte darin auch nachweisen, aus welchen Texten sich die Urheber des Pamphlets bedienten, um den Plan einer vermeintlichen jüdischen Weltverschwörung zu entwerfen. Mit der Neuauflage von Segels Pionierschrift soll das zeitgenössisch bedeutende Dokument erneut gewürdigt werden, auch wenn mit ihm nicht der von Thomas Mann erhoffte Garaus des Pamphlets erzielt werden konnte. Denn nach wie vor ist die Beliebtheit der Protokolle unter Antisemiten – insbesondere in islamischen Ländern und Rußland – ungebrochen. Inhalt: Franziska Krah Die Bibel der Antisemiten. Geschichte und Gegenwart der Protokolle der Weisen von Zion Editorische Notiz Binjamin SegelDie Protokolle der Weisen von Zion kritisch beleuchtet. Eine Erledigung von Binjamin Segel Einleitung 1. Der erste Eindruck der Protokolle 2. Wie die Protokolle ans Licht kamen 3. Das Weltreich der Juden und der Zionismus 4. Juden und Freimaurer 5. Sprache und Herkunft der Protokolle 6. Zion und die Zionisten 7. Die Protokolle als Dokumente unserer Zeit 8. Kritische Analyse der Protokolle 9. Das Plagiat und seine Urschrift 10. Ein Blick in die Werkstatt der Diebe und Fälscher 11. Das prophetische Element in den Protokollen 12. Die Beweise für die Echtheit der Protokolle 13. Die Eideshelfer des heiligen Nilus 14. Die religions- und geschichtsphilosophische Grundlage der Protokolle (Nilus als Denker) 15. Entstehungs- und Abfassungszeit der Protokolle 16. Zur Psychopathologie des Antisemitismus Franziska KrahSchreiben als Leidenschaft. Über den Journalisten und Antisemitismuskritiker Binjamin W. Segel Bibliographie von Segels Schriften Personenverzeichnis

ASMUS TIETCHENS: Monographie Book & CD 39.00EUR Second revised and expanded edition of our book about the work of Asmus Tietchens. The book is in GERMAN. It includes essays about Tietchens, a fully commentated discography up to December 2005, short prose by Tietchens and a 70 minute CD collecting compilation tracks from CD and tape compilations from 1984-1995, plus one unreleased track. Ungelesenes Ladenexemplar mit leichten Lagerspuren.

Die russische Revolution und die deutsche Linke 1917/18464 Seiten, KlappenbroschurISBN 978-3-320-02331-7Karl Dietz Verlag Berlin GmbH 2017 Hinterher mochte niemand mehr erinnert werden: an die Monate vor der deutschen Novemberrevolution und daran, wer was wann wo wie zu den Bolschewiki gesagt hatte. Allenfalls bekannt sind heute einige wenigeBeiträge Karl Kautskys, Eduard Bernsteins und Franz Mehrings aus der »Leipziger Volkszeitung« und aus Rudolf Breitscheids Korrespondenz »Sozialistische Auslandspolitik«. Komplett unbekannt hingegen ist der Jahrgang 1918 der Stuttgarter Wochenzeitschrift »Der Sozialdemokrat«, unter der Patenschaft von Clara Zetkin 1914 gegründet und von Leo Jogiches im Sommer 1917 zum offiziellen Sprachrohr der Spartakusgruppe umgebaut. Im Zentrum des Bandes stehen die entsprechenden Beiträge in diesen beiden Periodika. Die Beiträge zeigen ungewöhnliche Frontverläufe, nicht bei den Opponenten, sondern bei den Befürwortern. Und sie sind sozuagen das Material für Rosa Luxemburgs «Russische Revolution«. Eine Nachauflage erlebte diese Debatte Ende 1921, Anfang 1922, als Paul Levi das Fragment »Die russische Revolution« von Rosa Luxemburg veröffentlichte. Diese Auseinandersetzung wurde für die Luxemburg-Rezeption prägend. Auch sie wird hier erstmals dokumentiert. Mit Beiträgen von: Otto Bauer, Eduard Bernstein, Rudolf Breitscheid, Nikolai Bucharin, Arthur Crispien, Wilhelm Düwell, Alfred Henke, Edwin Hoernle, Mathilde Jacob, Adolf Joffe, Karl Kautsky, Wladimir I. Lenin, Paul Levi, Rosa Luxemburg, Juli Martow, Alexander Martynow, Franz Mehring, P. Petrow, Jan Piletzky, Karl Radek, Alexander Stein, Heinrich Ströbel, August Thalheimer, Leo Trotzki und Clara Zetkin

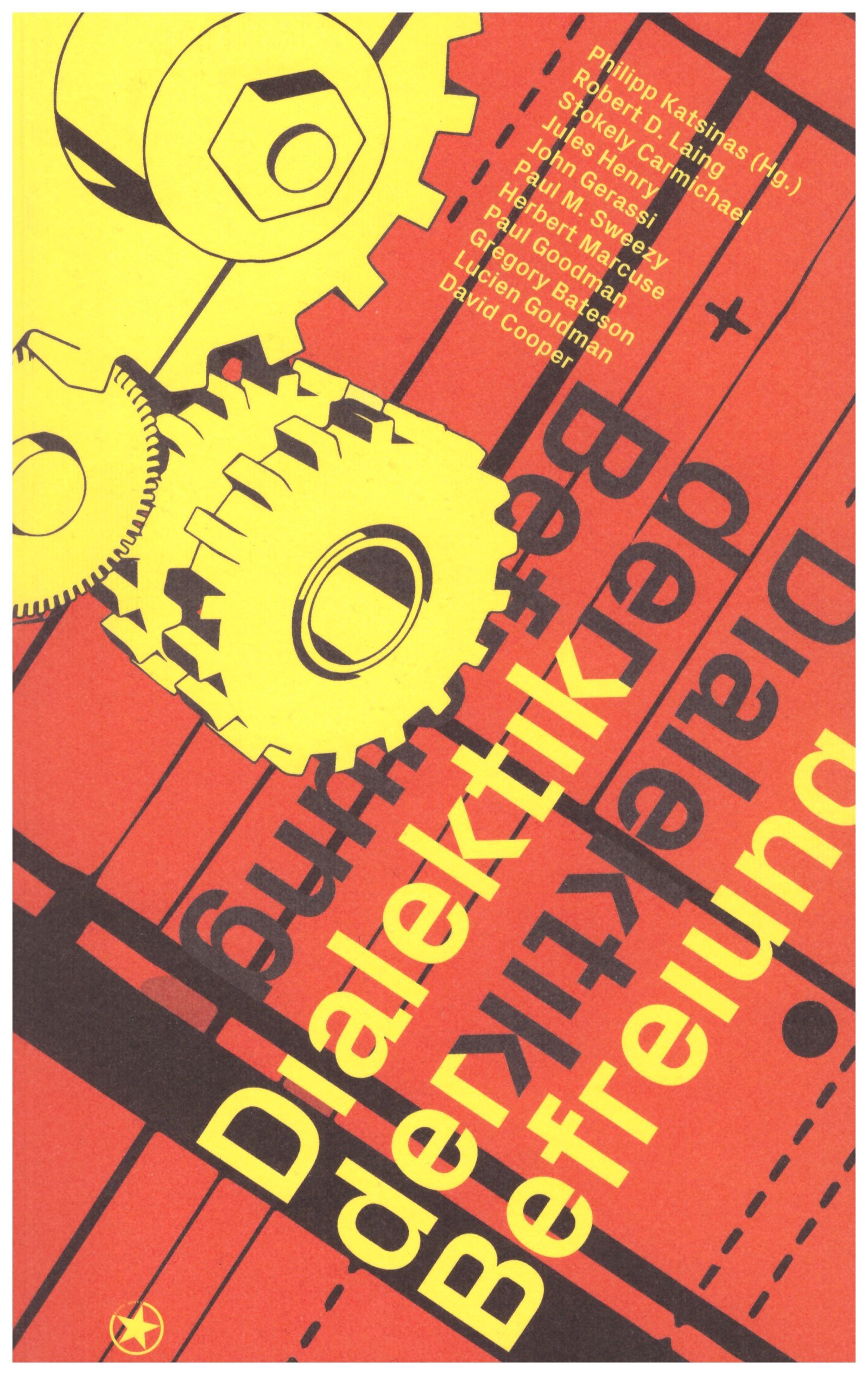

Neuausgabe14 • 22 cm | Klappenbroschur176 Seiten | € 14,00ISBN 978-3-903022-64-5Neuerscheinung - Oktober 2017 Philipp Katsinas (Hg.) Dialektik der Befreiung Die Beiträge für die 1967 in London abgehaltene Konferenz The Dialectics of Liberation (u.a. von Herbert Marcuse, Paul Sweezy und Stokely Carmichael) suchen eine gemeinsame Sprache für revolutionäre politische Forderungen. Sie vereinen grundlegende Gedanken über die Wurzeln der menschlichen Gewalt in all ihren Formen, deren Demystifizierung sowie eine Anatomie der sozialen Systeme, denen sie entspringt. Eine Anthologie, die Begriffe und Problemstellungen schärft und zudem – wies elten eine theoretische Arbeit – durch die Lebendigkeit ihrer Texte zu konkreter Politik wird. Zum 50. Jahrestag erscheinen die wichtigsten Beiträge der historischen Konferenz neu, ausgewählt, kommentiert und kontextualisiert von Philipp Katsinas.

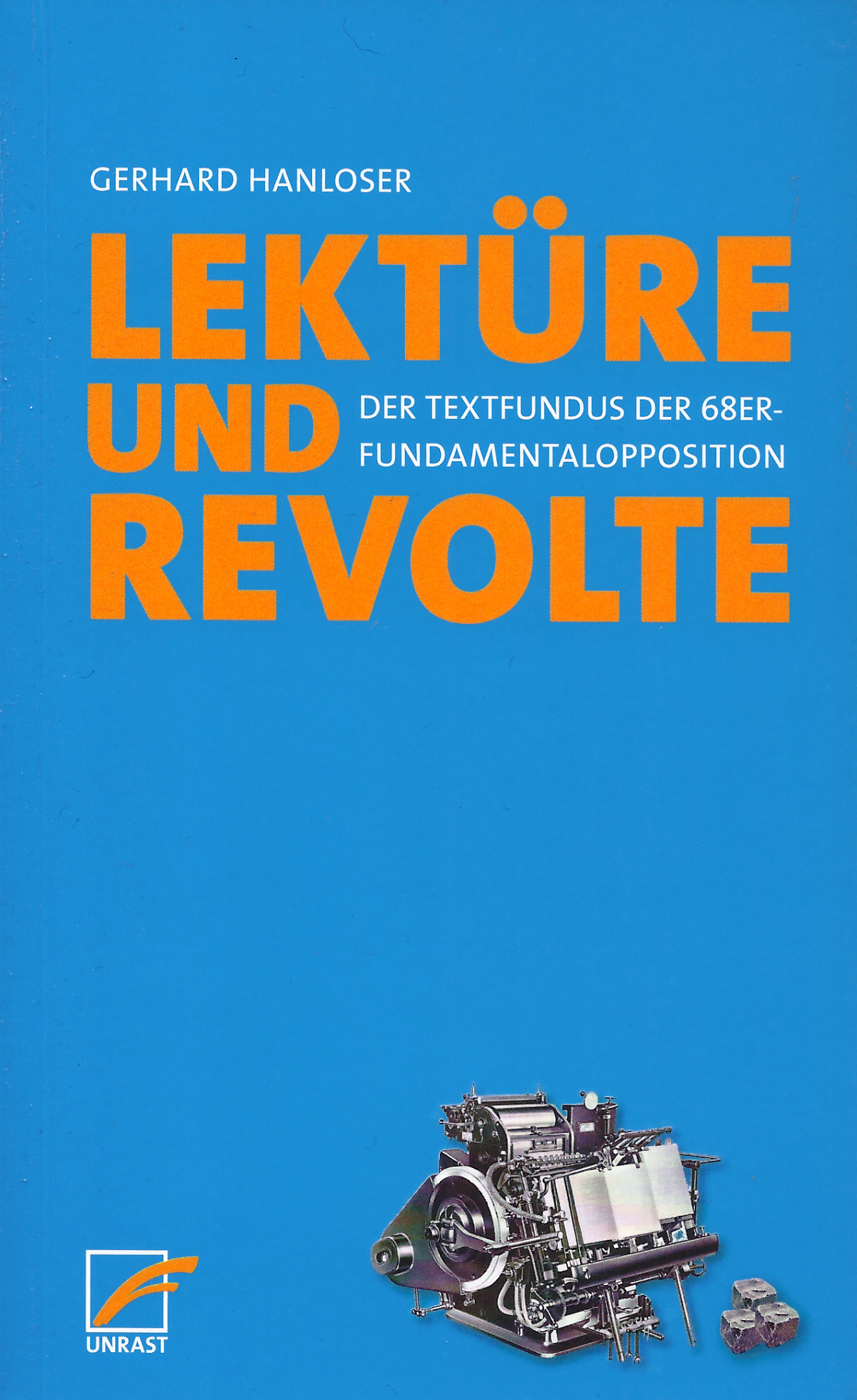

Ursprünglich neu im Laden (Neupreis €9.90), aber mittlerweile mit leichten Gebrauchsspuren. Fast wie neu! Die wichtigsten Schriften und Proklamationen der »Neuen Linken« transportierten eine radikale Unversöhnlichkeit mit dem Bestehenden und entwarfen Utopien einer anderen, herrschaftsfreien Gesellschaft. Als ›Lesebewegung‹ verschlangen die 68er die Befreiungstheorien von Herbert Marcuse, Marx und Mao, Alexandra Kollontai, Wilhelm Reich und Frantz Fanon. Als Teil eines ›oppositionellen Theoriemilieus‹ rangen Rudi Dutschke, Hans Jürgen Krahl, Ulrike Meinhof, Reimut Reiche und Karl Heinz Roth um den richtigen begrifflichen Zugang zu Geschichte und Gegenwart der Gesellschaft, um sie radikal zu verändern. In Kommunen, mit Betriebsarbeit und »bewaffnetem Kampf« sollte dies als Fundamentalopposition bewerkstelligt werden. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Revolte von 1968 bietet das Buch eine pointiert geschriebene, kritische Aufbereitung der wichtigsten Literatur der außerparlamentarischen Opposition des vergangenen Jahrhunderts.

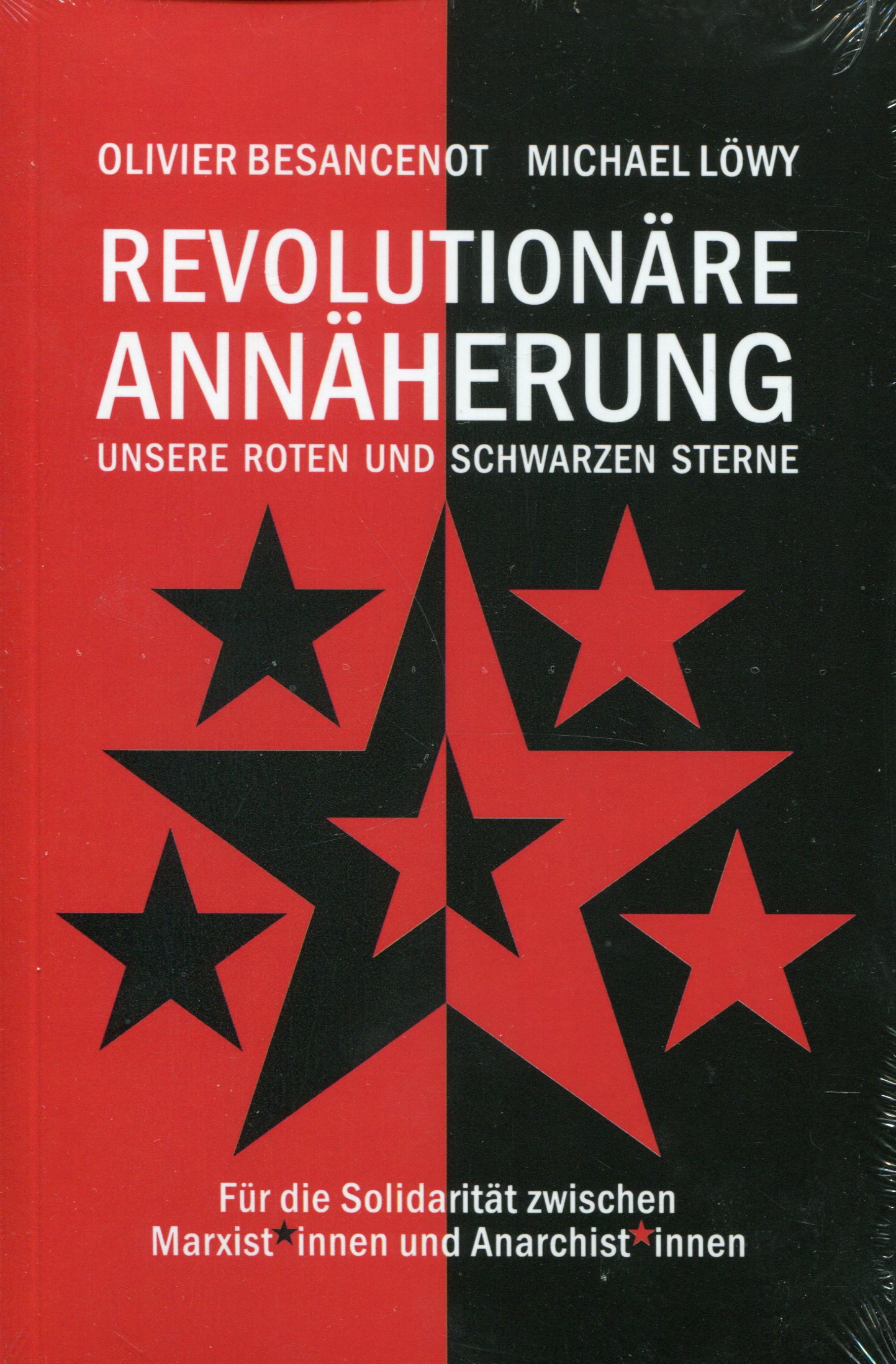

Michael Löwy / Olivier Besancenot: Revolutionäre Annäherung Marxistische und anarchistische Strömungen gehörten in allen wichtigen revolutionären Bewegungen des 20. Jahrhunderts (z. B. 1918 in Russland, 1936 in Spanien oder auch im Mai 68 in Frankreich) zu den dynamischsten Motoren der Bewegungen für die soziale Revolution; zeitweise im Bündnis miteinander, aber in der Folge der revolutionären Prozesse und Umwälzungen auch in unerbittlicher Gegnerschaft. Mit diesem Buch versuchen die beiden Autoren, die seit Jahren bekannte gesellschaftliche Akteure innerhalb der marxistischen Strömung und der sozialen Bewegungen in Frankreich sind, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden Strömungen herauszuarbeiten. Ziel dieses Buches ist es, den Verständigungsprozess der sozialrevolutionären Akteure in der Gegenwart zu fördern. Das Buch erscheint erstmals in deutscher Übersetzung. 174 Seiten | ISBN 978-3-00-053364-8

Albert Camus: Den Wert der Freiheit wiederherstellen

Heft 08, Frühjahr 2016 Gerhard Scheit: Flüchtlingsmonopoly und Israelsolidarität Leo Elser: Kritik der Flüchtlingspolitik. Gegen Flüchtlingspolitik Thomas von der Osten-Sacken: Elemente und Ursprünge der Flüchtlingskrise. Aus einer Podiumsdiskussion im Republikanischen Club in Wien, 11. Januar 2016. Danyal Casar: Türkische Katastrophenpolitik. Über einen baldigen Beitrittskandidaten der EU Aus einer Diskussion vom 14. März 2016 über die anstehenden US-Wahlen mit Simone Dinah Hartmann und Florian Markl: Europäisierung der amerikanischen Politik? Gerhard Scheit: Die Philosophie der Abschreckung und die Dialektik der Aufklärung. Über André Glucksmann 1927 – 2015 Jean Améry: Zwei verfeindete Denkmethoden. Max Horkheimers Essays über die dialektische Vernunft Esther Marian: Jean Améry und die Neue Linke Niklaas Machunsky: Der polemische Gehalt des Judentums Philipp Lenhard: Blinder Fleck? Eine kurze Erwiderung auf Gerhard Scheit Tagebucheinträge: Aus Omas ‚Schwarzen Heften‘ Arthur Buckow: Wann sie schreiten Seit’ an Seit’. Ein Schaustück über Kunst und Propaganda, Diskurs und Judenhass H.v.Z.: Die Protokolle der Weisen von Zion jetzt neu bei New Left Review David Hellbrück: Wiens Wilder Westen Manfred Dahlmann: Kritik als Politisierung der Kunst? Walter Benjamin und die Ästhetisierung der Politik Alex Gruber: Benjamin in Palestine. Vom Ursprung des postmodernen Trauerspiels Redaktion: Biographische Anmerkung zu den beiden Texten von Roman Rosdolsky Roman Rosdolsky: Einige Bemerkungen über die Methode des Marxschen Kapital und ihre Bedeutung für die heutige Marxforschung Alfred Schmidt: Zum Erkenntnisbegriff der Kritik der politischen Ökonomie Martin Puder: Der werdende Marx Manfred Dahlmann: Geschichte und Struktur. Diskussion zu Rosdolsky, Schmidt und Puder Roman Rosdolsky: Das jüdische Waisenhaus in Krakau Renate Göllner: Masochismus und Befreiung: Georges-Arthur Goldschmidt Gerhard Scheit: Sie sollen die Scham überleben. Versuch über Kafkas späte Tier-Monologe Klaus Thörner: Djihad im Ersten Weltkrieg. Deutschlands Versuch, die islamische Welt zu revolutionieren Luis Liendo Espinoza: Ideologie und Terror. 20 Jahre erste Wehrmachtsausstellung und Hitlers willige Vollstrecker Gerhard Scheit: Von Hitlers willigen Vollstreckern zum Holocaust des Klimawandels. Kleine Nachbemerkung zu 20 Jahren Goldhagen-Debatte Ljiljana Radonić: Individualisierung als Abwehr. Deutsche Erinnerungskultur versus postsozialistische Affinität zur „Sache des Zionismus“ David Hellbrück: Heldenfernsehen. Über Fritz Bauer, Rache und Gerechtigkeit

Zu diesem Heft Religion und Nation: Die Gespenster der Vergangenheit sind die Gespenster der Zukunft. Der junge Marx glaubte, die Kritik der Religion habe ihr Geschäft erledigt und die in Folge der Kritik der ökonomischen, politischen und sozialen Verhältnisse sich konstituierenden Arbeiterorganisationen gaben sich internationalistisch - das eine war schlicht falsch, das andere erwies sich als bloße Ideologie. Spätestens als gewisse Kreise einer sich als radikal verstehenden linken Intelligenzia den islamistischen Um¬sturz im Iran Anfang 1979 als irgendwie antiimperialistisch und irgendwie dem Volke dienend glaubten interpretieren zu müssen, war deutlich geworden, daß die Linke nicht nur - und dies zu diesem Zeitpunkt bereits seit rund hundert Jahren - ein Problem mit der sogenannten nationalen Frage, sondern auch mit der Kritik der Religion hat. Wäh¬rend der Nationalismus in seiner rechten Variante (Faschismus, Nationalsozialismus) zurecht kritisiert und bekämpft wurde, akzeptierten und verteidigten nicht libertäre Linke gemäß der Parole vom „Aufbau des Sozialismus in einem Land“ die linken Na¬tionalismen, angefangen von der frühen Sowjetunion über die diversen Spielarten des Realsozialismus bis zu den durchweg nationalistischen Befreiungsbewegungen der Dritten Welt. Es war nur folgerichtig, daß in diesen Kreisen die in den Anfängen weit¬gehend linke Totalitarismuskritik schlichtweg ignoriert oder gar bekämpft und somit liberalen und konservativen Interpret(inn)en überlassen wurde; diese „lost debate“ (William D. Jones) über Gemeinsamkeiten und Unterschiede totalitärer Mechanismen rechter und linker extremer Nationalismen markiert eine der großen Niederlagen der Linken. Währenddessen bahnt sich eine zweite große Niederlage an, und dies betrifft die Religion. Religion sei, so der junge Marx, „in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend“. Auch sein Anti¬pode Bakunin war der Meinung, Religion sei nichts anderes als „der instinktive und leidenschaftliche Protest des menschlichen Wesens gegen die Enge, die Flachheit, die Schmerzen und die Schande eines elenden Lebens“, eine „Krankheit“, der nur mit ei¬ner „sozialen Revolution“ beizukommen sei. An solcherlei Meinungen glauben von tradierten antikolonialistischen Projektionen und rassistischen Mythen vom „guten Wilden“ sich nährende Linke anknüpfen zu können, wenn sie in einem wohl für anti¬kapitalistisch gehaltenen Kurzschluß auf die abstruse Idee verfallen, ausgerechnet an¬tiwestliche islami(isti)sche Bewegungen unterstützen zu sollen. Besonders absurd wird es dann, wenn dies in einem Atemzug mit einer Kritik an der jüdischen Religion im allgemeinen, am Zionismus oder am Staat Israel geschieht. Man kann sich manchmal des Eindrucks nicht erwehren, als habe man sich auch in mancherlei linken Milieus die Mär vom „internationalen Judentum“ zu eigen gemacht, und zwar in dem Sinne, daß Juden in tradierter antizionistischer Manier trotz aller Verfolgungen nahegelegt wurde und wird, sich in die jeweiligen Gesellschaften zu integrieren und somit in gewisser Weise jenen Internationalismus exemplarisch vorzuleben, den das eigene Klientel um¬zusetzen sich weigerte. Als Juden jedoch aus auch diesen linken Milieus wohlbekann¬ten Gründen einen eigenen Staat zu gründen sich anschickten und schließlich auch gründeten und somit mit dieser Variante von absonderlichem Internationalismus, der in manchen Köpfen möglicherweise als nicht nationales systemtranszendierendes Zu¬kunftsmodell gesehen wurde, eine weitere linke Lebenslüge in sich zusammenbrach, fielen die nunmehr als nationalistisch gebrandmarkten Juden in diesen Milieus, denen sie gerade noch als Projektionsfläche eines positiven Internationalismus gedient hatten, auf fatale Weise in Ungnade. Das, was nicht nur manch verbeamteter und von westli¬chem Lebensstandard oft genug unhinterfragt profitierender Wohlstandsrevolutionär für die eigene Wohlbefindlichkeit in Anspruch nimmt - den eigenen Staat mit seinen umhegenden sozialen, rechtlichen und politischen Institutionen - wird dem „internati¬onalen Judentum“ abgesprochen, wobei manche sich nicht scheuen, geradezu scham¬los Bündnisse mit sogenannten Befreiungsbewegungen wie z.B. der islamistischen Hamas oder der Hisbollah einzugehen und keine Probleme damit haben, deren Bestre¬ben nach Gründung eines islamistischen Staates mit einhergehender Vernichtung des Staates Israel zu rechtfertigen und zu unterstützen. Dieser sich progressiv gebärdende, tatsächlich aber voraufklärerische Gestus einer verwirrten Linken geht konform mit einer Religion, die nicht nur keine Trennung von Religion und Politik kennt, sondern eine Gesellschaft propagiert und nach und nach auch mit militärischen und terroristi¬schen Mitteln zu erkämpfen entschlossen ist, die nicht nach säkularen, sondern nach religiösen, angeblich von Gott persönlich übermittelten Regeln funktionieren soll. Eine solche im eigentlichen Sinne politische Religion, die sich selbst als prinzipiell anti¬westlich definiert, geht in der Tat mit den normativen Regeln und Regulierungen sä¬kularer westlicher Gesellschaften - wie hinterfragbar diese auch immer sein mögen - nicht konform und gehört folgerichtig auch nicht zum Westen. Auch für Religionsfrei¬heit gilt, was für Freiheit überhaupt gilt: Freiheit ist immer Freiheit Andersdenkender. Für Religionen, die keine Religionsfreiheit kennen, gilt somit das, was für Totalitaris¬men jeglicher Art gilt: Wer Freiheit Andersdenkender aus welchen Gründen auch im¬mer nicht anerkennt, kann und darf nicht mit der Freiheit rechnen, die Freiheit An¬dersdenkender abzuschaffen. Auch der aus weltanschaulichen Gründen allzuoft zu un¬differenziertem Denken und zu Rechthaberei neigende und gerne den sogenannten „Durchblick“ für sich in Anspruch nehmende gemeine Linke sollte diesbezüglich in der Lage sein, zwischen personaler Religionsfreiheit und dem ideologischen Geflecht einer totalitären politischen Religion, die diese personale Religionsfreiheit eben nicht oder allenfalls beschränkt gewährt, zu unterscheiden. Nur eine innerreligiöse, also von Muslimen selbst beförderte theologische Revolution mit dem Ziel einer grundlegenden Trennung von Religion und Politik und einer entsprechend säkular regulierten Gesell¬schaft kann die Voraussetzungen schaffen, um das zu ächten und zu verhindern, was in Europa einen entscheidenden Wendepunkt zum säkularen Staat markierte: den religiö¬sen Bürgerkrieg, der seit geraumer Zeit in zahlreichen muslimischen oder muslimisch geprägten Staaten ungezählte Tote fordert und den auch in den Westen zu transportie¬ren terroristische Kleingruppen mit Unterstützung islamistischer Regime angetreten sind. Fatal ist das in diesem Kontext zu sehende und parallel dazu sich entwickelnde Wiedererstarken nationalistischer und religiöser Bewegungen auch in den westlichen Wohlstandsgesellschaften, wobei diese Entwicklung zweifellos auch manifeste materi¬elle Ursachen hat. Das in den Nachkriegsjahrzehnten auf der Basis einer keynesianisti-schen Wirtschaftspolitik gewachsene und zumindest partiell auch eingelöste Verspre¬chen eines wachsenden, durch die sozialen Sicherungssysteme unterfütterten Wohl¬standes hat sich seit der neoliberalen Wende nach und nach verflüchtigt. Im wieder vereinigten Deutschland sind es ausgerechnet Sozialdemokraten und Grüne im Ver¬bund u.a. auch mit den Gewerkschaften gewesen, die diese Wende zu einer „markt¬konformen Demokratie“ insbesondere mit der sogenannten Agenda 2010 und den da¬mit verbundenen sogenannten Reformen exekutiert haben. Seither hat sich die materi¬elle Lage von Millionen Menschen zunehmend verschlechtert, ohne daß irgendeine Aussicht auf einen grundlegenden Wechsel dieser von politisch Verantwortlichen be¬wußt durchgesetzten sozialen Destabilisierung auch nur in Sicht wäre. Im Gegenteil: Die allen Voraussagen zufolge weiter zunehmende materielle Verelendung reaktiviert auf der Suche nach Schuldigen, die dann traditionell bei sozial noch Schwächeren ge-sucht und gefunden werden, für überwunden geglaubte mentale Dispositionen, was sich in einem von aktuellen politischen Ereignissen verstärkten Rassismus und Natio¬nalismus niederschlägt. Wenn weite Teile der oft genug mit obskuren nationalistischen und zum Teil religiös motivierten Befreiungsbewegungen sympathisierenden Linken ausgerechnet Juden keinen eigenen Staat gönnen wollen, dann mag das auch mit Unkenntnis der histori-schen Hintergründe, einhergehend mit einem von tradierten antijüdischen bzw. anti-semitischen Ressentiments geprägten Desinteresse, zu tun haben. Das Bild, das der gemeine deutsche Linke z.B. vom Zionismus im allgemeinen und vom linken Zionis-mus im besonderen hatte und hat, wurde weitgehend von den Päpsten der Zweiten und Dritten Internationale, Kautsky und Lenin, die beide aus unterschiedlichen Gründen jeglichen zionistischen Bestrebungen, insbesondere auch den linkszionistischen, eine Absage erteilt hatten, sowie den von deren ideologischen Schriften beeinflußten Adepten und Organisationen geprägt. Das hatte u.a. zur Folge, daß viele Texte linkszi¬onistischer Autoren nie ins Deutsche übersetzt, folglich also auch nicht wahrgenom¬men wurden, was insofern allerdings auch nichts besonderes ist, als sich im Hinblick auf die Rezeption von in anderen Weltregionen veröffentlichten Schriften und geführ¬ten Diskussionen die deutsche Linke fraktionenübergreifend schon seit jeher als reich¬lich national borniert erwiesen hat. Nachdem im letzten ARCHIV zwei Texte von Chaim Zhitlowsky abgedruckt wurden, folgt in diesem Heft mit „Die nationale Frage und die Sozialdemokratie“ ein grundlegender Text des als „Legende der jüdischen Ar¬beiterbewegung“ geltenden Wladimir Medem. Medem, 1879 im lettischen Libau ge¬boren und im Januar 1923 in New York gestorben, gilt als einer der führenden Theo¬retiker des 1897 als Interessensorganisation des jüdischen Proletariats des Zarenreichs gegründeten „Allgemeinen jüdischen Arbeiterbundes von Polen und Rußland“ (1901 erweitert um Litauen). Der „Bund“ setzte sich für die Anerkennung nationaler Rechte der jüdischen Bevölkerung im Rahmen eines gemeinsam mit den sonstigen sozialde-mokratischen Organisationen des Zarenreichs zu schaffenden sozialistischen Staates ein und war somit eingebunden in die insbesondere in den sozialdemokratischen Or-ganisationen Österreichs-Ungarns, des Zarenreichs und Deutschlands geführten De-batten um die sogenannte „nationale Frage“. Die dabei diskutierten Konzeptionen reichten von der Idee einer von jeglichen nationalen, kulturellen, religiösen oder sons¬tigen Zugehörigkeiten unabhängigen und nur den jeweiligen Gesetzen eines Staates bzw. einer Gesellschaft verpflichteten personalen Autonomie bis zu Vorstellungen ei¬ner auf das Selbstbestimmungsrecht der Nationen rekurrierenden und von national homogenen Gesellschaften geprägten Staatenwelt. In seinem Medems Text im histori¬schen Kontext verortenden Beitrag skizziert Kay Schweigmann-Greve zum einen Medems Lebensweg und dessen Konzeption einer nationalen kulturellen Autonomie, zum anderen die seinerzeit wichtigen Beiträge von Otto Bauer, Karl Kautsky, Rosa Luxemburg und Lenin zur Debatte über die nationale Frage; müßig darauf hinzuwei¬sen, daß in diesen Debatten Probleme angesprochen und widersprüchlich diskutiert wurden, die bis heute unabgeschlossen sind. Internationalismus war ein in der klassischen Arbeiterbewegung hoch gehaltener Wert, dem die großen Organisationen, die Parteien und Gewerkschaften, sich allerdings nur in den seltensten Fällen gewachsen zeigten. Egon Günther geht in seinem Beitrag über die „Cavalieri Erranti“ der Lebensgeschichte italienischer Sozialisten und Anar¬chisten nach, die es nach dem Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg vorzogen zu emigrieren, viele davon in die Schweiz oder auch nach Deutschland und Ungarn. In ih¬ren Gastländern waren diese Emigranten zumeist weiterhin politisch aktiv; ihre Spuren finden sich in den Kämpfen um die bairische und die ungarische Räterepublik im Frühjahr 1919, bei der Besetzung des „Vorwärts“-Gebäudes im Januar 1919 in Berlin und natürlich in der Schweiz. Internationalismus war für die Organisationen der Ar¬beiterbewegung und ihre führenden Repräsentanten nicht viel mehr als eine Ideologie, praktisch umgesetzt wurde er von einer Minderheit überzeugter Individuen. In den sozialen Auseinandersetzungen während der kurzzeitigen revolutionären Phase nach dem Ende des Ersten Weltkrieges konnte eine aus verschiedenen Gruppierungen sich zusammensetzende nicht staatssozialistisch orientierte Linke in einigen Regionen hin und wieder eine führende Rolle spielen. Sowohl die Anarchosyndikalisten, die sich bereits vor dem Krieg von der Sozialdemokratie getrennt hatten, als auch die Links¬kommunisten, die aus der sich zunehmend an den Direktiven der „Kommunistischen Internationale“ orientierenden KPD ausgeschieden waren, konnten einige Jahre auf ei¬nen auch quantitativ nicht unbeträchtlichen Anhang zählen. Neben den zahllosen Streiks und den damit verbundenen organisatorischen Aktivitäten spielten die Diskus¬sionen über den Aufbau einer zukünftigen Gesellschaft eine wichtige Rolle. Hartmut Rübner rekapituliert in seinem Beitrag „Rätesystem oder Diktatur“ die damaligen Konzeptionen insbesondere der Anarchosyndikalisten der „Freien Arbeiter Union Deutschlands“ (FAUD), aber auch der linkskommunistischen Organisationen, in deren Milieus unterschiedliche Modelle einer von unten nach oben zu organisierenden Räte¬demokratie diskutiert wurden. Praxiswirksam wurden diese Diskussionen nicht, da sich nach dem baldigen Abflauen der sozialen Auseinandersetzungen auch die Anhän¬gerschaft der Anarchosyndikalisten und Linkskommunisten verflüchtigte; man muß davon ausgehen, daß die Resonanz, auf die Anarchosyndikalisten und Linkskommu¬nisten einige Jahre lang gestoßen waren, weniger mit ihren theoretischen Überlegun¬gen, sondern mehr mit der desolaten sozialen Lage in den Nachkriegsjahren und zu¬dem mit der Enttäuschung über die defensive Politik der sozialdemokratischen Ge¬werkschaften und insbesondere der konterrevolutionären Politik der Sozialdemokratie zu tun hatte. Tatsächlich sollten sich beide Strömungen von dem schnellen Verlust ih¬res kurzfristigen Einflusses auch nicht mehr erholen. In einem zweiten Text über die den Anarchosyndikalisten seit Ausbruch der Wirtschaftskrise in den letzten Jahren der Weimarer Republik verbliebenen Handlungsmöglichkeiten kommt Hartmut Rübner zu dem ernüchternden Fazit, daß sie angesichts der wenigen tausend verbliebenen Mitglieder als Organisation im Grunde genommen handlungsunfähig geworden waren. Die FAUD war in dieser Endphase ihrer Existenz in untereinander zum Teil heftig zer-strittene Fraktionen zerfallen, was sicherlich auch mit der unterschiedlichen sozialen Zusammensetzung der Mitgliedschaft - auf der einen Seite klassische Handwerker in Kleinbetrieben, auf der anderen Seite junge Akademiker - zu tun hatte. Man hatte kei¬nen Einfluß mehr auf die sich zuspitzenden sozialen Auseinandersetzungen, sondern war mit organisationsinternen Affären und persönlichen Animositäten, mit Diskussio¬nen über eine Reorganisation der FAUD, mit Debatten über Rätekonzeptionen und schließlich mit kontrovers diskutierten Fragen des Widerstandes gegen die Nationalso¬zialisten beschäftigt. Als diesen dann tatsächlich die politische Macht übergeben wur-de, war aus der FAUD ein zwar prinzipientreuer, aber marginaler „dissidenter Grup-penzusammenhang“ geworden. Die Lage der FAUD am Ende der Weimarer Republik und den „Übergang zur Illegalität“ dokumentieren drei von Dieter Nelles und Hart¬mut Rübner vorgestellte Texte, zum einen der für den 19. Reichskongreß der FAUD im März 1932 erstellte Geschäftsbericht, zum zweiten ein Text von Gerhard Warten¬berg zur Lage in Deutschland 1933 und zum dritten ein Bericht des Sekretariats der „Internationalen Arbeiter Assoziation“ über ihre Beziehungen zur FAUD in der Zeit vom Frühjahr 1933 bis zum Frühjahr 1934. Die frühe Zustimmung zu den revolutionären Umwälzungen in Rußland seit Anfang 1917 auch durch Libertäre schlug nach der Etablierung einer Einparteienherrschaft durch die Bolschewiki schon bald in eine Kritik an deren sozialen und politischen Handlungsweisen um. Diese Kritik machte sich nicht nur an einzelnen Ereignissen wie z.B. der systematischen Unterdrückung anderer linker Gruppierungen oder der Nieder¬schlagung des Kronstädter Aufstandes vom März 1921 fest, sondern wurde auch sys¬tematisch durchdacht und insbesondere am Gegensatz zwischen einem von einer poli¬tischen Führung von oben installierten Staatssozialismus und einem von unten nach oben strukturierten und entsprechend von der Basis her zu organisierenden Rätesystem festgemacht. Gerhard Hanloser stellt in seinem Beitrag eine von Arthur Lehning in den Jahren 1929/1930 in der Zeitschrift „Die Internationale“ der FAUD veröffentlichte systematische Kritik am bolschewistischen Revolutionskonzept vor und stellt diese auch in den Zusammenhang anderer Varianten linksradikaler Bolschewismuskritik, wie sie z.B. von Karl Korsch, Anton Pannekoek, Otto Rühle oder Isaak Steinberg for¬muliert wurde. Implizit verweist der Beitrag somit auch auf das Desiderat einer syste¬matisch ausgearbeiteten Theorie eines libertären Antitotalitarismus, der nicht nur die diversen Spielarten des Faschismus und des Parteikommunismus, sondern auch die weitgehend auf bloße Formalien reduzierte bürgerliche Demokratie ins Blickfeld zu nehmen und dabei auch Berührungsängste insbesondere mit frühen antitotalitären Konzeptionen aufzugeben hätte, die oft genug in im weitesten Sinne linken Milieus formuliert wurden, bevor sie dann in der Ära des Kalten Krieges aus bekannten Grün¬den für naheliegende politische Zwecke instrumentalisiert werden konnten und damit für Linke insgesamt tabu waren. Anarchisten, so die Ausgangsthese des Beitrages von Václav Tomek, hatten immer eine zeitnahe und den jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnissen angepaßte Umset-zung ihrer Vision einer individuelle Freiheit und kollektive Lebensformen vereinenden Gesellschaft im Auge. Die Vorstellung davon, wie ein solches Projekt gelingen könne, hat sich folglich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, analog zu allgemeinen gesell¬schaftlichen Entwicklungen, vielfach geändert. Tomek geht diesen Veränderungen nach, indem er die entsprechenden Überlegungen diverser Protagonisten - von Klassi¬kern des 19. Jahrhunderts (Proudhon, Bakunin, Most, Kropotkin, Thoreau) bis zu The¬oretikern und Aktivisten des frühen (Landauer, Berkman, Goldman, Rocker) und spä¬ten 20. Jahrhunderts (Paul Goodman, Colin Ward, Murray Bookchin, Hakim Bey) - vorstellt. Waren die Protagonisten des 19. Jahrhunderts durchweg mit tradierten, weit¬gehend noch feudal organisierten autoritären Gesellschaften konfrontiert, sahen sich die des frühen 20. Jahrhunderts auch von sich etablierenden unterschiedlichen staats¬sozialistischen Konzeptionen, insbesondere vom Bolschewismus herausgefordert, während die des späten 20. Jahrhunderts mit den Möglichkeiten einer zwar immer noch kapitalistischen, aber in vielerlei Hinsicht auf der Basis nicht nur „repressiver Toleranz“ offener gewordenen Gesellschaft umzugehen lernen mußten. Am Ende, so der Eindruck nach Tomeks Überblick über die sich wandelnden Konzeptionen anar¬chistischer Denker, hat sich die Perspektive grundsätzlich geändert. War ursprünglich der kritische Blick auf die ganze Gesellschaft gerichtet und die Freiheit bzw. Befrei¬ung des Individuums im Kontext dieser Gesellschaft intendiert, so scheint es mittler¬weile umgekehrt zu sein; ins Blickfeld gerät erst einmal das Individuum, von dessen ganz persönlichen Aktivitäten ausgehend die Gesellschaft netzwerkartig umstrukturiert werden soll. Die anarchistische Reaktion auf eine in ökonomischer Hinsicht zwar schon kapitalistische, in politischer Hinsicht aber noch feudal strukturierte Gesell¬schaft ist offensichtlich eine andere als die auf eine das sozial isolierte Individuum fei¬ernde neoliberale Gesellschaft. Nach Ausbruch der russischen Revolution im Februar 1917 kam es in der Ukraine zum einen zu Bestrebungen nach nationaler Unabhängigkeit, zum anderen zu teilweise mit diesen verflochtenen vielfältigen sozialen Auseinandersetzungen. Roman Danyluk rekonstruiert in seinem Beitrag die Aktivitäten und Konzeptionen der in diesen Ausei¬nandersetzungen engagierten und in diverse Parteien und Gruppierungen gespaltenen radikalen Linken, die sich trotz aller Versuche, die Bestrebungen nach grundlegenden sozialen Veränderungen mit dem Ziel einer politischen Selbständigkeit des Landes zu verbinden, am Ende den politisch geschickt taktierenden und wechselnde Bündnisse eingehenden Bolschewiki, die trotz aller verbaler Bekenntnisse zum Prinzip der natio¬nalen Selbständigkeit eine solche den einzelnen im russischen Zarenreich vereinten Völkern nicht zugestehen wollten, geschlagen geben mußten. Der bolschewistische Putsch vom Oktober 1917 markiert als nationale Revolution den Beginn einer Konterrevolution, in deren Gefolge nationale Revolutionäre aller Herren Länder dem ursprünglich internationalistischen Impuls der Arbeiterbewegung endgül¬tig den Garaus machen konnten; das, was als russische Revolution in die Geschichte eingegangen ist, hat sich folglich als das Waterloo der Idee einer internationalistisch ausgerichteten Arbeiterrevolution erwiesen. Boris Souvarine (1895-1984), einer der Mitbegründer der französischen Kommunistischen Partei, war bereits 1924 wegen sei¬ner kritischen Haltung zur Entwicklung in Rußland und in der „Kommunistischen In¬ternationale“ aus der Partei ausgeschlossen worden. Charles Jacquier skizziert in sei¬nem Beitrag den Lebensweg Souvarines bis Anfang der dreißiger Jahre und dabei ins¬besondere seine zunehmend präziser und vehementer werdende Kritik am Stalinismus, die er dann in seiner 1936 erschienenen umfangreichen, erst Jahrzehnte später ins Deutsche übersetzten Biographie Stalins zusammenfaßte. Boris Souvarine hatte seine Kritik in zahlreichen, in diversen Zeitschriften erschienenen Artikeln an jeweils kon¬kreten Beispielen deutlich gemacht und nach und nach systematisiert. In einem zum zehnten Jahrestag des Oktoberputsches unter dem vielsagenden Titel „Schwarzer Ok¬tober“ veröffentlichten Artikel rekapitulierte er in grundsätzlich noch solidarischer Manier die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre in Rußland, wobei er sowohl die objektiven Schwierigkeiten der ökonomischen Umgestaltung als auch die Umgangs¬weisen, auch die der Opposition, mit diesen Problemen skizziert. André Prudhommeaux (1902-1968) war einige Jahre lang in linkskommunistischen Milieus aktiv gewesen, eher er sich im Zusammenhang mit seiner Beschäftigung mit dem Reichstagsbrand dem Anarchismus zuwandte. Nach dem Reichstagsbrand in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933 setzte unverzüglich eine Debatte über die da¬für Verantwortlichen ein, wobei Nationalsozialisten und Kommunisten sich gegensei¬tig die Tat vorwarfen, während Marinus van der Lubbe, der als einziger am Tatort fest-genommen worden war, immer nur als Werkzeug der jeweils anderen Partei betrachtet wurde. Die Annahme, daß der von der widerstandslosen Hinnahme der Machtübergabe an die Nationalsozialisten durch die großen Arbeiterorganisationen enttäuschte Räte¬kommunist van der Lubbe seine Tat als Fanal für einen Aufstand gegen die National¬sozialisten geplant haben könnte, durfte insbesondere im Milieu der Parteikommunis¬ten keine Rolle spielen. Charles Jacquier rekapituliert im ersten seiner beiden Bei¬träge zu Prudhommeaux dessen Engagement für van der Lubbe; ausgehend von seinen Kontakten zu holländischen Rätekommunisten veröffentlichte Prudhommeaux in eini¬gen anarchistischen Zeitschriften eine Reihe von Artikeln, in denen er auf die im Reichstagsbrandprozeß unaufgelöst bleibenden Widersprüche einging und gegen die manifeste parteikommunistische Propaganda die These vertrat, daß van der Lubbe mit seiner Tat ein sowohl für die sozialdemokratische als auch die parteikommunistische Linke peinliches politisches Fanal setzen wollte und dabei von jenen im Stich gelassen wurde, die aufzurütteln sein Anliegen gewesen war. Einige Jahre später emigrierte Prudhommeaux angesichts des drohenden Krieges in die Schweiz, da er für einen von der radikalen Linken getragenen Widerstand in Frankreich keine realistische Chance sah. Nach dem Krieg war er einige Jahre lang wieder in anarchistischen Milieus aktiv und beteiligte sich insbesondere an der von Jean-Paul Samson, der bereits 1917 in die Schweiz übergesiedelt war, seit 1953 herausgegebenen und von Charles Jacquier in seinem zweiten Text zu Prudhommeaux vorgestellten Zeitschrift „Témoins“. Die Kritik an der nachrevolutionären Entwicklung in Rußland hatte nicht nur in Ruß-land selbst, sondern auch in den europäischen Kommunistischen Parteien zur Heraus¬bildung einer ganzen Reihe von oppositionellen Gruppierungen geführt, die zwar alle¬samt keinerlei einflußreiche politische Praxis vorweisen konnten, sich aber zu theoreti¬schen Laboratorien entwickelten, in denen neue Ideen und Konzeptionen angedacht und diskutiert wurden. Frankreich spielte für diese Gruppierungen insofern eine wich¬tige Rolle, als hier Emigranten aus Rußland, Italien und Deutschland und oppositio¬nelle einheimische Gruppierungen aufeinandertrafen. Während der Besetzung Frank¬reichs in den Jahren des Zweiten Weltkrieges trugen diese marginalen, in der Ge¬schichtsschreibung zur Arbeiterbewegung kaum erinnerten Gruppierungen mit ihren begrenzten Möglichkeiten zum Widerstand gegen die Besatzer bei. Pierre Lanneret, der selbst zu dieser Zeit in einer dieser Gruppierungen aktiv war und später nach Ka¬nada bzw. in die Vereinigten Staaten auswanderte, veröffentlichte 1985 ein hektogra¬phiertes Manuskript, in dem er die Aktivitäten dieser von ihm als „Internationalisten des ‚Dritten Lagers’“ bezeichneten Gruppierungen vorstellte und das hier erstmals in deutscher Übersetzung vorgelegt wird. Die nicht immer auf der Basis solidarischer Umgangsformen ausgetragenen Auseinan¬dersetzungen zwischen Marx und Bakunin im Kontext der Ersten Internationale sind in mancherlei Hinsicht paradigmatisch für unterschiedliche Konzeptionen der Durch¬setzung einer postkapitalistischen Gesellschaft. Wolfgang Eckhardt rekonstruiert diese Konflikte in der Ersten Internationale zwischen Autoritären und Anti-Autoritären am Beispiel zweier Publikationen: der von der Fraktion um Marx und Engels vorge¬legten „Allianz-Broschüre“ aus dem Jahr 1873 und dem von der schweizerischen Jura¬föderation im gleichen Jahr veröffentlichten „Jura-Mémoire“. Im Anschluß an den im letzten ARCHIV veröffentlichten Text vom Emil Szittya über seine „Reise durch das anarchistische Spanien“ folgen in diesem Heft zwei weitere bisher unveröffentlichte Texte, die er 1939 in seinem Pariser Exil nach der Niederlage der spanischen Republik geschrieben hat. Szittya hat die Ereignisse in Spanien offen¬sichtlich mit großem Interesse und zunehmendem Entsetzen verfolgt. In seinem die beiden von ihm aus dem Nachlaß von Szittya edierten Texte kommentierenden Beitrag geht Walter Fähnders auf den Entstehungskontext der Texte und Szittyas damalige extrem prekären Lebensumstände ein. In zwei Beiträgen stellt Egon Günther zum einen die Fotografin Traut Hajdu und zum anderen den amerikanischen Schriftsteller und politischen Aktivisten Kenneth Rexroth vor. Traut Hajdu war Ende der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts als Fotografin für die KPD tätig. 1933 emigrierte sie über Prag nach Frankreich, dann nach Spanien, wo sie während des Bürgerkrieges politisch aktiv war, nach der Niederlage der Republik zuerst wieder nach Frankreich und schließlich An¬fang 1942 nach Mexiko; als Fotografin hat sie wohl nie mehr gearbeitet. Dem Text beigegeben sind eine Reihe von Fotos Hajdus aus den frühen dreißiger Jahren. Ken¬neth Rexroth ist, wenn überhaupt, vorwiegend als Lyriker aus dem Umkreis der „San Francisco Renaissance“ und als einer der Inspiratoren der Autoren der Beat Generation bekannt. Rexroth hat darüber hinaus zahlreiche Essays und Bücher sowie eine umfang¬reiche „Autobiographical Novel“ verfaßt, die bis auf einige Lyrikeditionen in Klein¬verlagen hierzulande allesamt nicht übersetzt sind. Rexroth war aber auch seit seiner Jugend in den zwanziger Jahren als politischer Aktivist in libertären Milieus unterwegs und hatte dabei Kontakte zu zahlreichen Personen aus diesen Milieus, u.a. auch zu den deutschen Emigranten Paul Mattick und Karl Korsch. Dem Text beigegeben sind ein Auszug aus Rexroths 1974 erschienenem Buch „Communalism“ und einige Gedichte. Vielleicht nicht Wahrheit, aber immerhin ein treffender Verweis auf Aktuelles findet sich in einer Rede von René Voyer d’Argenson aus dem Jahr 1833, man muß nur „Aristokraten“ durch Sozialdemokraten ersetzen: „Ein tiefes Gefühl des Mitleids und der Traurigkeit ergreift mich, wenn ich das Volk sehe, wie es sich empört, um eine ge-ringfügige Vermehrung des Arbeitslohns zu fordern, und sich aller Grausamkeit der, zu seinem Nachtheile durch die Aristokraten gemachten Gesetze preisgibt…“ Inhaltsverzeichnis Zu diesem HeftS. 9 Kay Schweigmann-GreveWladimir Medems Position zur „Nationalitätenfrage“ und zur „jüdischen Frage“ im Kontext der Debatten in der internationalen Sozialdemokratie vor 1914S. 17 Wladimir MedemDie nationale Frage und die SozialdemokratieS. 69 Egon GüntherI Cavalieri Erranti. Revolutionäre Deserteure und Refraktäre aus Italien während des „Großen Krieges“ und danach. Versuch einer RekonstruktionS. 105 Hartmut Rübner„Rätesystem oder Diktatur.“ Anarcho-Syndikalistische Transformationsvorstellungen nach der NovemberrevolutionS. 173 Hartmut Rübner„Ein Wetterleuchten am Horizont muss kommen, Genossen!“ Handlungsfelder und Perspektiven der „Freien Arbeiter Union Deutschlands (Anarcho-Syndikalisten)“ in der Wirtschaftskrise seit 1930S. 215 Dieter Nelles/Hartmut RübnerDie „Freie Arbeiter Union Deutschlands“ im Übergang zur Illegalität. Drei Dokumente 1932–1934S. 285 1) Der 19. Reichskongress 1932. GeschäftsberichtS. 293 2) [Gerhard Wartenberg, FAUD], Die Lage in DeutschlandS. 317 3) Bericht des Sekretariats der IAA über die Beziehungen zur deutschenS. 323 Sektion (April 1933-Mai 1934) Gerhard HanloserArthur Lehnings Kritik am Bolschewismus im Kontext des linken RadikalismusS. 351 Václav TomekAnarchismus in Konfrontation mit der RealitätS. 379 Roman DanylukGleichheit und Unabhängigkeit. Die radikale Linke in der Ukrainischen Revolution 1917–1921S. 423 Charles JacquierVon der Hoffnung zum Alptraum. Boris Souvarine als radikaler Kritiker des StalinismusS. 453 Boris SouvarineSchwarzer OktoberS. 471 Charles JacquierDer „Weg der Wahrheit“. André Prudhommeaux und der ReichstagsbrandS. 487 Charles JacquierDer Anarchist als ketzerischer Forscher. André Prudhommeaux und die Zeitschrift „Témoins“S. 507 Pierre LanneretDie Internationalisten des „Dritten Lagers“ in Frankreich während des Zweiten WeltkriegesS. 525 Wolfgang EckhardtPolitik und Geschichtsschreibung am Ende der Ersten Internationale. Das „Jura-Mémoire“ und die „Allianz-Broschüre“ (1873)S. 553 Emil SzittyaMan will die Spanier zu Sklaven machenS. 565 Emil SzittyaSpanien 1939S. 569 Walter Fähnders„Die Felder atmen nicht mehr.“ Zum Erstdruck von Emil Szittyas Spanien-TextenS. 571 Egon GüntherTraut Hajdu: Eine AnnäherungS. 579 Egon GüntherKenneth Rexroth: „Edelanarchist“ und Freigeist. Mit Texten von Kenneth RexrothS. 597 René Voyer d’ArgensonUnwille eines von volksthümlichem Geiste beseelten ReichenS. 617 Rezensionen und HinweiseS. 621 Waltraud Seidel-Höppner, Wilhelm Weitling (1808–1871). Eine politische Biographie, Teil 1 und Teil 2, Frankfurt am Main: Peter Lang Edition 2014, 1866 S.(Wolfgang Braunschädel)S. 621 Anne Steiner, Les En-Dehors. Anarchistes individualistes et illégalistes à la „Belle Époque“, Montreuil: Éditions L’échappée 2008,S. 256 Anne Steiner, Le goût de l’émeute. Manifestations et violences de rue dans Paris et sa banlieue à la „Belle Époque“, Montreuil: Éditions L’échappée 2012, 208 S.(Maurice Schuhmann)S. 624 Carolin Kosuch, Missratene Söhne. Anarchismus und Sprachkritik im Finde Siècle, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, 390 S.(Walter Fähnders)S. 626 Stephan Rindlisbacher, Leben für die Sache. Vera Figner, Vera Zasulič und das radikale Milieu im späten Zarenreich, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2014, 364 S.(Karen Rosenberg)S. 628 Moishe Katz, The Generation that lost its fear: a memoir of Jewish self-defense and revolutionary activism in tsarist Russia. Trans. Lyber Katz. Accord, NY: Blue Thread Publications, an imprint of Jewish Currents magazine 2012, 256 S.(Karen Rosenberg)S. 631 Dennis Vogt, Der 1. Mai in Frankfurt 1890 – 1914. Ein politisches Ritual, Oldenburg: Paulo Freire Verlag 2013, 184 S.(Reiner Tosstorff)S. 638 Franz Neuland, „Auf zum letzten Gefecht“. Spartakusbund in Frankfurt am Main und der Region RheinMain von 1916/18 – 1956. Eine Organisationsgeschichte. Herausgegeben vom Verein für Frankfurter Arbeitergeschichte, Bad Homburg: VAS-Verlag 2012,S. 604 Franz Neuland, Kaiser, Genossen und Soldaten. Der Erste Weltkrieg und die Arbeiterbewegung in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet, Bad Homburg: VAS-Verlag 2014, 191 S.(Reiner Tosstorff)S. 640 Christoph Regulski, „Lieber für die Ideale erschossen werden, als für die sogenannte Ehre fallen.“ Albin Köbis, Max Reichpietsch und die deutsche Matrosenbewegung 1917, Wiesbaden: Marix Verlag 2014, 319 S.(Reiner Tosstorff)S. 642 Dietmar Lange, Massenstreik und Schießbefehl. Generalstreik und März-kämpfe in Berlin 1919, Münster: Edition Assemblage 2012, 176 S.Axel Weipert, Die zweite Revolution. Rätebewegung in Berlin 1919/1920, Berlin: be.bra wissenschaft 2015, 476 S.Ingrid Fricke, Franz Künstler (1888–1942). Eine politische Biographie, Berlin: Verlag für Berlin-Brandenburg 2016, 480 S.(Reiner Tosstorff)S. 644 Richard Müller, Eine Geschichte der Novemberrevolution. Vom Kaiserreich zur Republik. Die Novemberrevolution. Der Bürgerkrieg in Deutschland, Berlin: Die Buchmacherei 2011, 755 S.(Reiner Tosstorff)S. 650 Lothar Wieland, „Wieder wie 1914!“ Heinrich Ströbel (1869–1944). Biografie eines vergessenen Sozialdemokraten. Mit einem Geleitwort von Hans Koschnick, Bremen: Donat Verlag 2008, 408 S., 22 Abb.(Peter Kuckuk)S. 651 Frédéric Cyr, Paul Levi, rebelle devant les extrêmes. Une biographie politique, Québec: Presses de l’Université Laval 2013, 212 S.In the Steps of Rosa Luxemburg. Selected Writings of Paul Levi. Edited and introduced by David Fernbach, Leiden/Boston: Brill 2011, 349 S.(Reiner Tosstorff)S. 654 Mario Keßler, Ruth Fischer. Ein Leben mit und gegen den Kommunismus (1895–1961), Köln u. a.: Böhlau 2013, 758 S.Arkadij Maslow, Die Tochter des Generals. Herausgegeben von Berit Balzer, Berlin: be.bra 2011 431 S.(Reiner Tosstorff)S. 658 Ralf Hoffrogge, Werner Scholem. Eine politische Biographie (1895–1940), Konstanz/München: UVK Verlagsgesellschaft, 2014, 495 S.Mirjam Zadoff, Der rote Hiob. Das Leben des Werner Scholem, München: Carl Hanser Verlag 2014, 383 S.(Karl Andres)S. 661 Rüdiger Zimmermann, Emil Kloth (1864–1943). Vom marxistischen Gewerkschaftsvorsitzenden zum bekennenden Nazi, Berlin: be.bra wissenschaft 2014, 111 S.(Reiner Tosstorff)S. 663 Marcel Bois, Kommunisten gegen Stalin und Hitler. Die linke Opposition der KPD in der Weimarer Republik. Eine Gesamtdarstellung, Essen: Klartext Verlag 2014, 613 S.(Wolf Raul)S. 665 Olaf Kistenmacher, Arbeit und „jüdisches Kapital“. Antisemitische Aussagen in der KPDTageszeitung Die Rote Fahne während der Weimarer Republik, Bremen: edition lumière 2016, 356 S.(Wolfgang Braunschädel)S. 668 Martin Kley, Weimar and Work. Labor, Literature, and Industrial Modernity on the Weimar Left, New York/Bern/Berlin/Bruxelles/Frankfurt am Main/Oxford/ Wien: Peter Lang 2013, 170 S.(Walter Fähnders)S. 671 Joachim Häberlen, Vertrauen und Politik im Alltag. Die Arbeiterbewegung in Leipzig und Lyon im Moment der Krise 1929–1933/38, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2013, 367 S.(Ulrich Eumann)S. 673 Benjamin Carter Hett, Der Reichstagsbrand. Wiederaufnahme eines Verfahrens, Reinbek bei Hamburg 2016, 633 S.(Wolfgang Braunschädel)S. 675 Michael Schneider, In der Kriegsgesellschaft. Arbeiter und Arbeiterbewegung 1939 bis 1945, Bonn: Verlag J.H.W. Dietz Nachf. 2014, 1509 S.(Hartmut Rübner)S. 677 Aurel Kolnai, Der Krieg gegen den Westen. Herausgegeben und eingeleitet von Wolfgang Bialas, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, 763 S.(Wolfgang Braunschädel)S. 680 Ian Bullock, Romancing the revolution. The myth of Soviet democracy and the British left, Edmonton: Athabasca University Press 2011, 417 S.(Reiner Tosstorff)S. 683 Kevin Morgan, Bolshevism, syndicalism and the general strike. The lost internationalist world of A. A. Purcell, London: Lawrence & Wishart 2013, 354 S.Fred Bramley, Class Cohesion versus Spurious Patriotism. A Straight Talk to British Workers, London 1915, Reprint # 1, Bristol Radical History Group 2016(Reiner Tosstorff)S. 684 Oddvar K. Høidal, Trotsky in Norway. Exile, 1935–1937, DeKalb: Northern Illinois University Press 2014, 414 S.(Reiner Tosstorff)S. 687 Daniela Spenser, Stumbling its way through Mexico. The early years of the Communist International, Tuscaloosa: University of Alabama Press 2011, 205 S.(Reiner Tosstorff)S. 688 Paul Avrich/Karen Avrich, Sasha and Emma. The anarchist odyssey of Alexander Berkman and Emma Goldman, Cambridge, Mass./London: Harvard University Press 2012 490 S.Winfried Scharlau, Wer ist Alexander Grothendieck? Anarchie, Mathematik, Spiritualität, Einsamkeit. Eine Biographie. Teil 1: Anarchie. (3. korrigierte und ergänzte Auflage), Norderstedt: Books on Demand, 2011, 216 S.; Teil 3: Spiritualität, Norderstedt: Books on Demand 2010, 264 S.(Karen Rosenberg)S. 690 Martin Baxmeyer, Das ewige Spanien der Anarchie. Die anarchistische Literatur des Bürgerkriegs (1936–1939) und ihr Spanienbild, Berlin: editon tranvia 2012, 599 S.(Rüdiger Reinecke)S. 699 Werner Abel & Enrico Hilbert, „Sie werden nicht durchkommen“. Deutsche an der Seite der Spanischen Republik und der sozialen Revolution. Band 1. Unter Mitarbeit von Harald Wittstock, Friedrich Villis und Dieter Nelles, Lich: Edition AV 2015, 567 S.(Rüdiger Reinecke)S. 703 Michael Seidman, Gegen die Arbeit. Über die Arbeiterkämpfe in Barcelona und Paris 1936–1938, Heidelberg: Verlag Graswurzelrevolution 2011, 477 S.(Harald Wolf)S. 708 Cornelius Castoriadis, Philosophie, Demokratie, Poiesis. Ausgewählte Schriften, Band 4. Herausgegeben von Michael Halfbrodt und Harald Wolf, Lich: Verlag Edition AV 2011, 288 S.Cornelius Castoriadis, Psychische Monade und autonomes Subjekt. Ausgewählte Schriften, Band 5. Herausgegeben von Michael Halfbrodt und Harald Wolf, Lich: Verlag Edition AV 2012, 260 S.Cornelius Castoriadis, Kapitalismus als imaginäre Institution. Ausgewählte Schriften, Band 6. Herausgegeben von Michael Halfbrodt und Harald Wolf, Lich: Verlag Edition AV 2014, 364 S.(Wolf Raul)S. 710 Stephen Hastings-King, Looking for the Proletariat. Socialisme ou Barbarie and the Problem of Worker Writing, Leiden/Boston: Brill 2014, 345 S.(Andrea Gabler)S. 713 Sébastien de Diesbach, La révolution impossible. Mes années avec Socialisme ou Barbarie, Paris: Éditions L’Harmattan 2013, 241 S.(Andrea Gabler)S. 714 Gary Roth, Marxism in a Lost Century. A Biography of Paul Mattick, Leiden/Boston: Brill 2015, 342 S.Die Revolution war für mich ein großes Abenteuer. Paul Mattick im Gespräch mit Michael Buckmiller. Herausgegeben, eingeleitet und kommentiert von Christoph Plutte und Marc Geoffroy. Mit literarischen Texten von Paul Mattick und einem Nachwort von Michael Buckmiller, Münster: Unrast-Verlag 2013, 179 S.(Hartmut Rübner)S. 717 Gertrud Lenz, Gertrud Meyer 1914 –2002. Ein politisches Leben im Schatten Willy Brandts, Paderborn: Schöningh 2014, 394 S.(Reiner Tosstorff)S. 719 Stefan Creuzberger/Dierk Hoffmann (Hrsg.), „Geistige Gefahr“ und „Immunisierung der Gesellschaft“. Antikommunismus und politische Kultur in der frühen Bundesrepublik, München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2014, 410 S.Susanne Muhle, Auftrag: Menschenraub. Entführungen von Westberlinern und Bundesbürgern durch das Ministerium für Staatssicherheit der DDR, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, 670 S.Franz Neumann/Herbert Marcuse/Otto Kirchheimer, Im Kampf gegen Nazideutschland. Die Berichte der Frankfurter Schule für den amerikanischen Geheimdienst 1943–1949. Herausgegeben von Raffaele Laudani, Frankfurt/New York: Campus Verlag 2016, 812 S.(Hartmut Rübner)S. 721 Peter Birke/Max Henninger (Hg.), Krisen Proteste. Beiträge aus Sozial. Geschichte Online, Hamburg/Berlin: Assoziation A 2012, 312 S.(Andrea Gabler)S. 732 Dieter Braeg (Hg.), „Wilder Streik – das ist Revolution.“ Der Streik der Arbeiterinnen bei Pierburg in Neuss 1973, Berlin: Die Buchmacherei 2012, 175 S.(Andrea Gabler)S. 734 Unsichtbares Komitee, Der kommende Aufstand, Hamburg: Edition Nautilus 2010, 128 S.Unsichtbares Komitee, An unsere Freunde, Hamburg: Edition Nautilus 2015, 192 S.David Graeber, Inside Occupy, Frankfurt/New York: Campus Verlag 2012, 200 S.David Graeber, Schulden. Die ersten 5000 Jahre, Stuttgart: Klett-Cotta 2012, 536 S.David Graeber, Bürokratie. Die Utopie der Regeln, Stuttgart: Klett-Cotta 2016, 329 S.(Gerhard Hanloser)S. 737 Uwe Sonnenberg, Von Marx zum Maulwurf. Linker Buchhandel in West-deutschland in den 1970er Jahren, Göttingen: Wallstein Verlag 2016, 568 S.(Karl Andres)S. 747 Arbeit – Bewegung – Geschichte. Zeitschrift für historische Studien, 1/2016, Berlin: Metropol 2016, 231 S.(Andrea Gabler)S. 749 Danny Morrison, Rudi – Im Schatten von Knulp, Coesfeld: Elsinor Verlag 2013, 172 S.(Egon Günther)S. 751 HinweiseS. 752

Zu diesem Heft 7 Philippe BourrinetHolländischer Rätekommunismus: Von den „Groepen van Internationale Communisten“ zum „Spartacusbond“ 9 Paul MattickKarl Kautsky: Von Marx zu Hitler 47 Václav TomekAnarchismus als eigenständige politische Partei oder als breite Gefühls- und Ideenströmung. Dokumente zu einer Diskussion über die Zukunft des tschechischen Anarchismus im Jahr 1914 63 Philippe BourrinetNationalistische Barbarei oder Weltrevolution? Ante Ciliga (1898-1992): Lebensweg eines Kommunisten aus Kroatien 91 Arkadij MaslowA. Ciliga: „Au pays du grand mensonge.“ Mit einer Vorbemerkung von Georg Scheuer 119 Aleksandr J. WatlinDas anglo-russische Komitee und der innerparteiliche Kampf in der KPdSU (B) 137 Rolf WörsdörferVerschiebebahnhof der Revolution: Antonio Gramsci, der italienische Kommunismus und die Sowjetunion 157 Rezensionen und Hinweise 173 Petra Weber, Sozialismus als Kulturbewegung. Frühsozialistische Arbeiterbewegung und das Entstehen zweier feindlicher Brüder Marxismus und Anarchismus, Düsseldorf: Droste Verlag, 1989 (Wolfgang Braunschädel) 173 Max Nettlau, Geschichte der Anarchie Band l. Der Vorfrühling der Anarchie. Ihre historische Entwicklung von den Anfängen bis zum Jahre 1864. Hg. von Heiner Becker. Neudruck der Ausgabe Berlin, Verlag »Der Syndikalist«, 1925. Mit einer neuen Einleitung, Illustrationen, Register und Druckfehlerverzeichnis versehen, Duisburg/Aßlar-Werdorf: Bibliothek Thélème, 1993 (Manfred Burazerovic) 177 Richard Saage, Politische Utopien der Neuzeit, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1991Helmut Jenkis, Sozialutopien - barbarische Glücksverheißungen? Zur Geistesgeschichte der Idee von der vollkommenen Gesellschaft, Berlin: Duncker & Humblot, 1992 (Wolfgang Braunschädel) 179 Friedrich-Wilhelm Henning, Handbuch der Wirtschafts- und Sozialgeschichte Deutschlands, Band l: Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Paderborn/München/Wien/Zürich: Ferdinand Schöningh Verlag, 1991 (Friedrich Homburg) 182 Gerhard A. Ritter/Klaus Tenfelde, Arbeiter im Deutschen Kaiserreich 1871 bis 1914, Bonn: Verlag J.H.W. Dietz Nachf., 1992 (Karl Andres) 183 Alf Lüdtke, Eigen-Sinn. Fabrikalltag, Arbeitererfahrungen und Politik vom Kaiserreich bis in den Faschismus, Hamburg: Ergebnisse Verlag, 1993 (Johannes Materna) 185 Reuben Ainsztein, Jüdischer Widerstand im deutschbesetzten Osteuropa während des Zweiten Weltkrieges, Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg, 1993Reuben Ainsztein, Revolte gegen die Vernichtung. Der Aufstand im Warschauer Ghetto, Berlin: Schwarze Risse Verlag, 1993Stéphane Courtois/Denis Peschanski/Adam Rayski, L’Affiche Rouge. Immigranten und Juden in der französischen Résistance, Berlin: Schwarze Risse Verlag, 1994Marek Edelmann, Das Ghetto kämpft. Mit einem Vorwort von Ingrid Strobl, Berlin: Harald Kater Verlag, 1993Bernard Goldstein, »Die Sterne sind Zeugen.« Der bewaffnete Aufstand im Warschauer Ghetto. Bericht eines der Anführer. Mit einem Geleitwort von Beate Klarsfeld, Freiburg: Ahriman-Verlag, 1992 (Wolfgang Braunschädel) 186 Philip Mechanicus, Im Depot. Tagebuch aus Westerbork. Herausgegeben von Klaus Bittermann und Eike Geisel. Vorwort: Eike Geisel, Berlin: Edition Tiamat, 1993 (Ilse Bindseil) 190 Willy Buschak, »Arbeit im kleinsten Zirkel.« Gewerkschaften im Widerstand gegen den Nationalsozialismus, Hamburg: Ergebnisse Verlag, 1993 (Karl Andres) 192 Karl Heinz Roth, Intelligenz und Sozialpolitik im »Dritten Reich«. Eine methodisch- historische Studie am Beispiel des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der Deutschen Arbeitsfront, München/New Providence/London/Paris: K.G. Saur Verlag, 1993Sozialstrategien der Deutschen Arbeitsfront. Herausgegeben von der Hamburger Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts. Teil A. Jahrbücher des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der Deutschen Arbeitsfront 1936-1940/41 (Reprint-Ausgabe), Band 6, Kommentar und Register, München/London/New York/Paris: K.G. Saur Verlag, 1992; Teil B. Periodika, Denkschriften, Gutachten und Veröffentlichungen des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der Deutschen Arbeitsfront (Microfiche-Ausgabe), Abteilung 3, Begleitband mit Kommentar und Register, München/London/New York/Paris: K.G. Saur Verlag, 1992 (Wolfgang Braunschädel) 194 Jürgen Zarusky, Die deutschen Sozialdemokraten und das sowjetische Modell. Ideologische Auseinandersetzungen und außenpolitische Konzeptionen 1917-1933, München: R. Oldenbourg Verlag, 1992 (Johannes Materna) 198 Jens Becker, Der Widerstand der KPD-O im Faschismus, Mainz: Podium Progressiv, 1992 (Reiner Tosstorff) 200 Theodor Bergmann/Mario Keßler (Hrsg.), Aufstieg und Zerfall der Komintern. Studien zur Geschichte ihrer Transformation (1919-1943), Mainz: Podium Progressiv, 1992 (Reiner Tosstorff) 201 Michael Rohrwasser, Der Stalinismus und die Renegaten. Die Literatur der Exkommunisten, Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1991Hermann Kuhn, Bruch mit dem Kommunismus. Über autobiographische Schriften von Ex-Kommunisten im geteilten Deutschland, Münster: Verlag Westfälisches Dampfboot, 1990Gabriele Fritz-Ulmer, Auseinandersetzung antifaschistischer Exil-Schriftsteller mit dem Problem des Stalinismus in Autobiographien der Nachkriegszeit, Frankfurt: Rita G. Fischer Verlag, 1989 (Wolfgang Braunschädel) 202 Dirk Heißerer, Negative Dichtung. Zum Verfahren der literarischen Dekomposition bei Carl Einstein, München: iudicium Verlag, 1992 (Wolf Raul) 206 Franz Jung, Proletarier/Arbeiter Thomas/Hausierer. Werke 3. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Walter Fahnders, Hamburg: Edition Nautilus, 1992 (Wolf Raul) 208 Roland Jerzewski, Zwischen anarchistischer Fronde und revolutionärer Disziplin. Zum Engagement-Begriff bei Walter Benjamin und Paul Nizan, Stuttgart: Verlag für Wissenschaft und Forschung, 1991 (Wolf Raul) 210 Leo Trotzki, Schriften 2. Über China. Band 2.1 (1924-1928), Band 2.2 (1928-1940). Herausgegeben von Wolrad Bode, Helmut Dahmer, Horst Lauscher, Rudolf Segall, Reiner Tosstorff und Rolf Wörsdörfer, Hamburg: Rasch und Röhring Verlag, 1990 (Wolfgang Braunschädel) 213 Trotzki- Biographien (Georg Scheuer) 215 Dimitri Wolkogonow, Trotzki. Das Janusgesicht der Revolution, Düsseldorf u.a.: Econ Verlag, 1992 Olivia Gall, Trotsky en Mexico. Y la vida politica en el periodo de Cardenas, 1937-1940, Mexico, D.F. Era, 1991 Emest Mandel, Trotzki als Alternative, Berlin: Dietz Verlag, 1992 Theodor Bergmann/Gert Schäfer (Hrsg.), Leo Trotzki - Kritiker und Verteidiger der Sowjetgesellschaft. Beiträge zum internationalen Trotzki-Symposium, Wuppertal 26. - 29. März 1990, Mainz: Decaton Verlag, 1993 Terry Brotherstone/Paul Dukes (Hrsg.), The Trotsky Reappraisal, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1992 Wolfgang und Petra Lubitz, Trotskyist Serials Bibliography 1927-1991. With Locations and Indices, München/London/New York/Paris 1993: K.G. Saur Verlag, 1993 (Reiner Tosstorff) 219 Graham Kelsey, Anarchosyndicalism, Libertarian Communism and the State. The CNT in Zaragoza and Aragon, 1930-1937, Dordrecht u.a.: Kluwer Academic Publishers, 1991 (Reiner Tosstorff) 225 Roger Faligot/Rémi Kauffer, As-tu vu Cremet?, Paris: Fayard, 1991 (Reiner Tosstorff) 227 Antonio Gramsci, Briefe 1908-1926. Eine Auswahl. Herausgegeben von Antonio A. Santucci, Wien/Zürich: Europa Verlag, 1992 Antonio Gramsci, Gefängnishefte Band 3, herausgegeben von Klaus Bochmann und Wolfgang Fritz Haug, 4. und 5. Heft, Hamburg: Argument Verlag, 1992 Antonio Gramsci, Gefängnishefte Band 4, herausgegeben von Klaus Bochmann und Wolfgang Fritz Haug, 6. und 7. Heft, Hamburg: Argument Verlag, 1992 Enzo Santarelli, Gramsci ritrovato. 1937-1947, Catanzaro: Abramo, 1991 (Rolf Wörsdörfer) 229 Emilio Lussu, Ein Jahr auf der Hochebene. Mit einem Vorwort des Autors, Wien/Zürich: Europa Verlag, 1992 (Rolf Wörsdörfer) 232 Georg Scheuer, Nur Narren fürchten nichts. Szenen aus dem dreißigjährigen Krieg 1915-1945, Wien: Verlag für Gesellschaftskritik, 1991 Georg Scheuer, Vorwärts - und schnell vergessen? Jahrhundert zwischen Traum und Trauma. Mit einem Vorwort von Heinz Fischer, Wien: Picus Verlag, 1992 (Wolfgang Braunschädel) 233 Fritz Behrens, Abschied von der sozialen Utopie, Berlin: Akademie Verlag, 1992 (Wolfgang Braunschädel) 235 Ilse Bindseil, Streitschriften, Freiburg: Ça ira Verlag, 1993 (Monika Noll) 237 »Anarchie ist Gesetz und Freiheit ohne Gewalt.« Uwe Timm zum 60. Geburtstag, Berlin: Oppo - Verlag, 1993 (Manfred Burazerovic) 239 Emest Bornemann, Sexuelle Marktwirtschaft. Vom Waren- und Geschlechtsverkehr in der bürgerlichen Gesellschaft, Wien: Promedia-Verlag, 1992 (Fritz Keller) 240 Hinweise 242 - 282